笨猫不如烂笔头

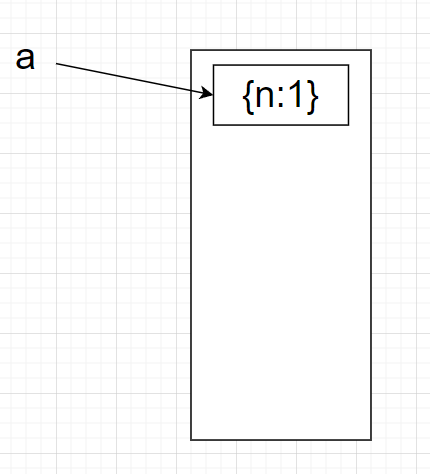

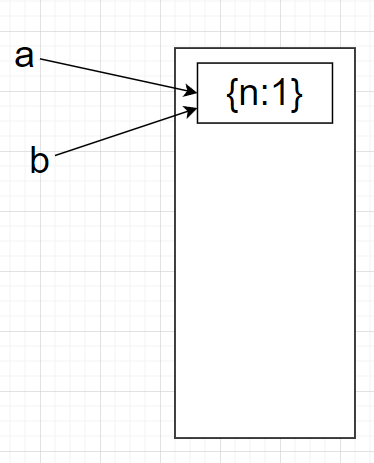

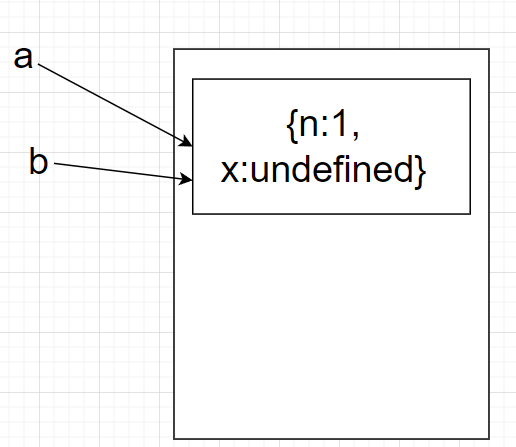

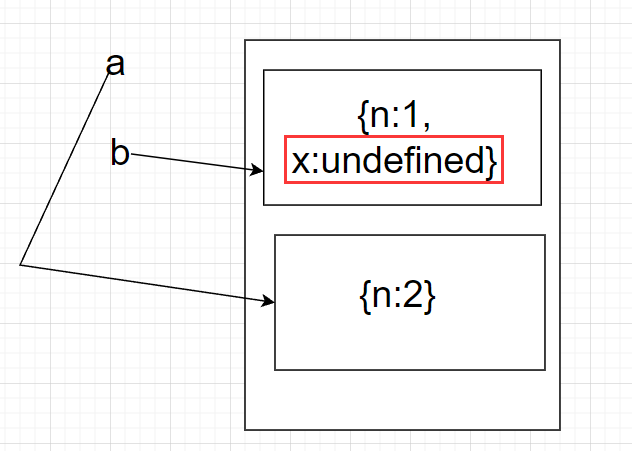

更友好的创建对象方式

上面的方式,对JVM来说是更友好的,因为堆内存的调用无法避免,所以从栈内存这边入手解决内存问题是一个不错的解决的方式

下面代码是否线程安全 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 public class Singleton static Singleton instance; static Singleton getInstance () if (instance == null ) { synchronized (Singleton.class ) { if (instance == null ) instance = new Singleton(); } } return instance; } }

乍一看类似饿汉式的单例,线程安全,其实是有问题的

虽然只有一个线程能够获得锁,并且这个锁还是类锁,所有对象共享的

关键在于 jvm 对 new 的优化,这个变量没有声明 volatile,new 不是一个线程安全的操作,

对于 new 这个指令,一般的顺序是申请内存空间,初始化内存空间,然后把内存地址赋给 instance 对象,但是 jvm 会对这段指令进行优化,优化之后变成 申请内存空间,内存地址赋给 instance 对象,初始化内存空间,这就导致 第二层检查可能会出错,标准写法只需要在变量前声明 volatile 即可。

volatile利用了什么协议来实现可见性 volatile 是通过内存屏障实现的,MESI协议,缓存一致性协议

JVM推荐书《The Java Language Specification》

Java Trainsient 关键字 1.一旦变量被transient修饰,变量将不再是对象持久化的一部分,该变量内容在序列化后无法获得访问。

2.transient关键字只能修饰变量,而不能修饰方法和类。注意,本地变量是不能被transient关键字修饰的。变量如果是用户自定义类变量,则该类需要实现Serializable接口。

3.一个静态变量不管是否被transient修饰,均不能被序列化。

使用总结和场景:某个类的有些属性需要序列化,其他属性不需要被序列化,比如:敏感信息(如密码,银行卡号等),java 的transient关键字为我们提供了便利,你只需要实现Serilizable接口,将不需要序列化的属性前添加关键字transient,序列化对象的时候,这个属性就不会序列化到指定的目的地中。

多线程中Random的使用 1.不要在多个线程间共享一个java.util.Random实例,而该把它放入ThreadLocal之中。

2.Java7以上我们更推荐使用java.util.concurrent.ThreadLocalRandom。

下面两条建议是 IDEA给的:

1.不要将将随机数放大10的若干倍然后取整,直接使用Random对象的nextInt或者nextLong方法

2.Math.random()应避免在多线程环境下使用

为什么阿里禁止使用Executor创建线程池 阿里规约之所以强制要求手动创建线程池,也是和这些参数有关。具体为什么不允许,规约是这么说的:

线程池不允许使用Executors去创建,而是通过ThreadPoolExecutor的方式,这样的处理方式让写的同学更加明确线程池的运行规则,规避资源耗尽的风险。

Executor提供的四个静态方法创建线程池,但是阿里规约却并不建议使用它。

Executors各个方法的弊端:

看一下这两种弊端怎么导致的。

第一种,newFixedThreadPool和newSingleThreadExecutor分别获得 FixedThreadPool 类型的线程池 和 SingleThreadExecutor 类型的线程池。

1 2 3 4 5 public static ExecutorService newFixedThreadPool (int nThreads) return new ThreadPoolExecutor(nThreads, nThreads, 0L , TimeUnit.MILLISECONDS, new LinkedBlockingQueue<Runnable>()); }

1 2 3 4 5 6 public static ExecutorService newSingleThreadExecutor() { return new FinalizableDelegatedExecutorService (new ThreadPoolExecutor(1, 1, 0L, TimeUnit.MILLISECONDS, new LinkedBlockingQueue<Runnable>())); }

因为,创建了一个无界队列LinkedBlockingQueuesize,是一个最大值为Integer.MAX_VALUE的线程阻塞队列,当添加任务的速度大于线程池处理任务的速度,可能会在队列堆积大量的请求,消耗很大的内存,甚至导致OOM。

阿里开发手册上不推荐(禁止)使用Double的根本原因 精度丢失就不谈了,稍微深入一下为什么精度会丢失,分为一些不同情况

典型现象(一):条件判断超预期

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 System.out.println( 1f == 0.9999999f ); System.out.println( 1f == 0.99999999f ); 1.0 (十进制) ↓ 00111111 10000000 00000000 00000000 (二进制) ↓ 0x3F800000 (十六进制) 0.99999999 (十进制) ↓ 00111111 10000000 00000000 00000000 (二进制) ↓ 0x3F800000 (十六进制) 果不其然,这两个十进制浮点数的底层二进制表示是一毛一样的,怪不得==的判断结果返回true ! 浮点数的精度问题。 浮点数在计算机中的存储方式遵循IEEE 754 浮点数计数标准,可以用科学计数法表示为: 1 + 2 + 3 1 、符号部分(S)0 -正 1 -负2 、阶码部分(E)(指数部分):对于float 型浮点数,指数部分8 位,考虑可正可负,因此可以表示的指数范围为-127 ~ 128 对于double 型浮点数,指数部分11 位,考虑可正可负,因此可以表示的指数范围为-1023 ~ 1024 3 、尾数部分(M):浮点数的精度是由尾数的位数来决定的: 对于float 型浮点数,尾数部分23 位,换算成十进制就是 2 ^23 =8388608 ,所以十进制精度只有6 ~ 7 位; 对于double 型浮点数,尾数部分52 位,换算成十进制就是 2 ^52 = 4503599627370496 ,所以十进制精度只有15 ~ 16 位 所以对于上面的数值0.99999999f ,很明显已经超过了float 型浮点数据的精度范围,出问题也是在所难免的。

典型现象(二):数据转换超预期

1 2 3 4 float f = 1.1f ;double d = (double ) f;System.out.println(f); System.out.println(d);

典型现象(三):基本运算超预期

1 2 3 System.out.println( 0.2 + 0.7 );

典型现象(四):数据自增超预期

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 float f1 = 8455263f ;for (int i = 0 ; i < 10 ; i++) { System.out.println(f1); f1++; } float f2 = 84552631f ;for (int i = 0 ; i < 10 ; i++) { System.out.println(f2); f2++; }

解决办法:

1.我们我们可以用字符串或者数组来表示这种大数,然后按照四则运算的规则来手动模拟出具体计算过程,中间还需要考虑各种诸如:进位、借位、符号 等等问题的处理,有点复杂。

JDK早已为我们考虑到了浮点数的计算精度问题,因此提供了专用于高精度数值计算的大数类 来方便我们使用。

mac 清理maven仓库的脚本 1 2 3 4 5 6 7 # 这里写你的仓库路径 REPOSITORY_PATH=~/Documents/tools/apache-maven-3.0.3/repository echo 正在搜索... find $REPOSITORY_PATH -name "*lastUpdated*" | xargs rm -fr echo 删除完毕 mac(linux)系统-创建.sh文件脚本执行(mac用.command终端也可以)

idea目录较多,文件名较长产生的错误 1 2 3 Error running 'ServiceStarter': Command line is too long. Shorten command line for ServiceStarter or also for Application default configuration. 修改项目下 .idea\workspace.xml,找到标签 <component name="PropertiesComponent"> , 在标签里加一行 <property name="dynamic.classpath" value="true" />

Log4J 指定屏蔽某些特定报警信息 Logger.getLogger(“org.apache.library”).setLevel(Level.OFF)

Flink Source并行度为1的意义 对于需要设置EventTime的流来说,我们的TimestampAssigner应该在Source之后立即调用,原因是时间戳分配器看到的元素的顺序应该和source操作符产生数据的顺序是一样的,否则就乱了,也就是说,任何分区操作都会将元素的顺序打乱,例如:改变并行度 keyBy操作等等。,所以最佳实践是:

在尽量接近数据源source操作符的地方分配时间戳和产生水位线,甚至最好在SourceFunction中分配时间戳和产生水位线。当然在分配时间戳和产生水位线之前可以对流进行map和filter操作是没问题的,也就是说必须是窄依赖。

JB套件的一个实用功能 1 之前没注意,更改变量名字的时候直接使用refactor就可以了,真的实用

zk使用的分布式协议并不是paxos 为什么说NULL是计算机科学中最大的错误,至少值十亿美金 1 2 3 4 5 6 7 1.覆类型 2.是凌乱的 3.是一个特例 4.使 API 变得糟糕 5.使错误的语言决策更加恶化 6.难以调试 7.是不可组合的

1. NULL 颠覆类型 静态类型语言不需要实际去执行程序,就可以检查程序中类型的使用,并且提供一定的程序行为保证。

例如,在 Java 中,如果我编写 x.toUppercase(),编译器会检查 x 的类型。如果 x 是一个 String,那么类型检查成功;如果 x 是一个 Socket,那么类型检查失败。

在编写庞大的、复杂的软件时,静态类型检查是一个强大的工具。但是对于 Java,这些很棒的编译时检查存在一个致命缺陷:任何引用都可以是 null,而调用一个 null 对象的方法会产生一个 NullPointerException。所以,

toUppercase() 可以被任意 String 对象调用。除非 String 是 null。read() 可以被任意 InputStream 对象调用。除非 InputStream 是 null。toString() 可以被任意 Object 对象调用。除非 Object 是 null。

Java 不是唯一引起这个问题的语言;很多其它的类型系统也有同样的缺点,当然包括 AGOL W 语言。

在这些语言中,NULL 超出了类型检查的范围。它悄悄地越过类型检查,等待运行时,最后一下子释放出一大批错误。NULL 什么也不是,同时又什么都是。

2. NULL 是凌乱的 在很多情况下 null 是没有意义的。不幸的是,如果一种语言允许任何东西为 null,好吧,那么任何东西都可以是 null。

Java 程序员冒着患腕管综合症的风险写下

Java

if (str == null 丨丨 str.equals("")) {}

而在 C# 中添加 String.IsNullOrEmpty 是一个常见的语法

C#

if (string.IsNullOrEmpty(str)) {}

真可恶!

每次你写代码,将 null 字符串和空字符串混为一谈时,Guava 团队都要哭了。– Google Guava

说得好。但是当你的类型系统(例如,Java 或者 C#)到处都允许 NULL 时,你就不能可靠地排除 NULL 的可能性,并且不可避免的会在某个地方混淆。

null 无处不在的可能性造成了这样一个问题,Java 8 添加了 @NonNull 标注,尝试着在它的类型系统中以追溯方式解决这个缺陷。

3. NULL 是一个特例 考虑到 NULL 不是一个值却又起到一个值的作用,NULL 自然地成为各种特别处理方法的课题。

1 2 3 char c = 'A'; char *myChar = &c; std::cout << *myChar << std::endl;

单个 NUL 字符的例外已经导致无数的错误:API 的怪异行为、安全漏洞和缓冲区溢出。

NULL 是 C 字符串中最糟糕的错误;更确切地说,以 NUL 结尾的字符串是最昂贵的一字节 错误 。

4.NULL 使 API 变得糟糕 我们可以想象在很多语言中类似的类(Python、JavaScript、Java、C# 等)。

现在假设我们的程序有一个慢的或者占用大量资源的方法,来找到某个人的电话号码——可能通过连通一个网络服务。

为了提高性能,我们将会使用本地存储作为缓存,将一个人名映射到他的电话号码上。

然而,一些人没有电话号码(即他们的电话号码是 nil)。我们仍然会缓存那些信息,所以我们不需要在后面重新填充那些信息。

但是现在意味着我们的结果模棱两可!它可能表示:

这个人不存在于缓存中(Alice)

这个人存在于缓存中,但是没有电话号码(Tom)

一种情形要求昂贵的重新计算,另一种需要即时的答复。但是我们的代码不够精密来区分这两种情况。

在实际的代码中,像这样的情况经常会以复杂且不易察觉的方式出现。因此,简单通用的 API 可以马上变成特例,迷惑了 null 凌乱行为的来源。

用一个 contains() 方法来修补 Store 类可能会有帮助。但是这引入重复的查找,导致降低性能和竞争条件。

5.NULL 使错误的语言决策更加恶化 6.NULL 难以调试 来解释 NULL 是多么的麻烦,C++ 是一个很好的例子。调用成员函数指向一个 NULL 指针不一定会导致程序崩溃。更糟糕的是:它可能会导致程序崩溃。

7.NULL不可组合 IDEA maven修改pom文件,导致jdk版本重置问题 1 2 3 4 <properties> <maven.compiler.source>8</maven.compiler.source> <maven.compiler.target>8</maven.compiler.target> </properties>

MAVEN的scope 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 compile 默认就是compile,什么都不配置也就是意味着compile。compile表示被依赖项目需要参与当前项目的编译,当然后续的测试,运行周期也参与其中,是一个比较强的依赖。打包的时候通常需要包含进去。 test scope为test表示依赖项目仅仅参与测试相关的工作,包括测试代码的编译,执行。比较典型的如junit。 runntime runntime表示被依赖项目无需参与项目的编译,不过后期的测试和运行周期需要其参与。与compile相比,跳过编译而已,说实话在终端的项目(非开源,企业内部系统)中,和compile区别不是很大。比较常见的如JSR×××的实现,对应的API jar是compile的,具体实现是runtime的,compile只需要知道接口就足够了。oracle jdbc驱动架包就是一个很好的例子,一般scope为runntime。另外runntime的依赖通常和optional搭配使用,optional为true。我可以用A实现,也可以用B实现。 provided provided意味着打包的时候可以不用包进去,别的设施(Web Container)会提供。事实上该依赖理论上可以参与编译,测试,运行等周期。相当于compile,但是在打包阶段做了exclude的动作。 system 从参与度来说,也provided相同,不过被依赖项不会从maven仓库抓,而是从本地文件系统拿,一定需要配合systemPath属性使用。 scope的依赖传递 A–>B–>C。当前项目为A,A依赖于B,B依赖于C。知道B在A项目中的scope,那么怎么知道C在A中的scope呢? 答案是: 当C是test或者provided时,C直接被丢弃,A不依赖C; 否则A依赖C,C的scope继承于B的scope。

EXCEL一点小技巧 正好最近用来有点小用处

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.从固定的单元格里随机取一个值 =INDEX($G$2:$M$2, RANDBETWEEN(1,7)) $G$2:下拉的时候不会自动延伸 2.从固定列取值用在本单元格里 ="INSERT INTO `event_mapping` VALUES ('"&B2&"',"&C2&","&D2&");" 3.下拉到某行 在有第一行的情况下,直接双击右下角小箭头即可

Flink On Zeppelin上传Jar包的位置 1 2 3 4 5 6 /opt/flink-1.10/flink-1.10.0/lib 目前看来应该是放在flink包里面的,会稳定上传,已经确定 在interpreter 依赖里面设置了路劲 /opt/flink-1.10/flink-1.10.0/lib/jimipojo-1.0.jar

Flink系列深度好文,等待细读 1 2 https://www.jianshu.com/c/b6089c70072f flink的apply和process方法有什么区别呢

FastJson直接解析 1 2 3 4 5 6 7 8 .map( a -> JSON .parseObject( a, Pojo.class) ).returns( Pojo.class )

具体的还要试一下,我故意写的很难看来督促自己。。。

FastJson很多坑 准备放弃 配置框架无法访问的问题 1 2 3 有点脑残了,今天在mac上配置了zeppelin win无法访问,其原因是配置文件中的网络地址写死了 172.0.0.1, 如果想要别尔德位置能够访问的话,必须改变配置为其局域网id 更好的选择是更改为0.0.0.0

解决GitHub提交历史头像不显示问题,以及首页没有绿色方块的问题 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 最近把本地的一个项目提交推送到GitHub的时候发现有两个问题, 1.在commit提交历史里面 提交内容的旁边,显示的不是原本github主页的头像,而是默认的灰色章鱼头像 2.我的contributions里面提交的历史(绿色方块)也没有了 怎么解决呢? 1.首先在终端里切到项目所在目录 2.输入git show命令,你会发现 有一行写着Author: Apple <邮箱>,这个邮箱肯定不是你绑定到github的邮箱 3.输入git config user.email "你的邮箱地址",修改邮箱 4.修改完以后输入git config user.email 检查是否修改成了你的邮箱 5.到目前为止现在只是修改这个项目的邮箱,重新推送一个新的改动,在查看该项目的提交历史和contributions里面提交的历史(绿色方块),问题已经解决了(之前的依旧不显示) 6.如果你想其他项目提交时,也避免此类情况,把上面的两条命令改成 (1) git config --global user.email "your_email@example.com" (2)git config --global user.email 就可以了

解决anaconda无法连接的问题 1 win10下更换清华镜像后无法连接 是因为win10里面无法解析https协议,修改~\.condarc文件,把https换成http

排查挖矿程序中会用到的一些追踪某个进程的命令 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 # 查看PID启动文件的路径ls -l /proc/$PID/exe # 查看PID执行目录的路径ls -l /proc/$PID/cwd # 在定时器配置目录查看是否存在异常定时器配置/var/spool/cron/root 和/etc/crontab 和/etc/rc.lcoal # 查看定时器启动日志,跟踪自启动程序tail -f /var/log/cron # 查看各个进程的cpu使用情况,默认按cpu使用率排序top # 显示所有运行中的进程,q退出ps aux | less # 查看test.jar进程号ps -aux|grep test.jar | grep -v grep # 查看test.jar进程号ps -ef|grep test.jar | grep -v grep # 查看该进程下各个线程的cpu使用情况top -Hp pid # 将线程pid转换为十六进制 8f7printf "%x\n" pid # 查看pid进程里面的线程信息,线程Id为十六进制jstack pid | grep 8f7 # 查看该进程打开的文件lsof -p pid # 查看pid线程内存分配cat /proc/pid/maps # 查看PID启动文件的路径ls -l /proc/$PID/exe # 查看PID执行目录的路径ls -l /proc/$PID/cwd # 查看PID详细的内存占比cat /proc/$PID/status

Kerberos缺点 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1、KDC 有单点风险,除非设置HA系统(Aictive Directory 可以做到这一点,目前apache directoryserver 也可以做到这一点); 2、访问压力可能使KDC过载;分布式服务使用Kerberos 必须做到这一点,KDC无法承受高负载请求;为什么Hadoop 要使用代理tokens的原因也是如此; 3、服务之间的通信通道也需要安全认证,kerberos不保证数据加密;如果通信通道不安全,tickets 可能会被拦截或者通信伪造; 4、机器之前需要保证时间的精确一致性,不然具备时限的tockens不会正常工作;这个在分布式领域是一个典型的问题,Paxos &Raft协议也必须保证时间的一致性; 5、如果机器间的时间没有被安全管理,理论上可能延长被盗token的使用时间; 6、被盗用的token可以拿来直接访问服务,在KDC是没有访问日志的。每一个application需要拥有自己的以用户为单位的审计日志,这样才能保证被盗的ticket可被追踪,比如在Hadoop里面HDFS审计日志; 7、这是一个仅仅认证服务:验证caller的合法性并准许给caller传递认证信息,他不处理任何授权信息;

mac无法运行.sh文件的解决办法 1 2 3 4 5 6 7 8 今天解决了一下内网穿透的问题, 轻量级的选择有frp, 重量级的有goproxy 几个问题记录一下,第一点: zsh无法运行.sh文件,要进行切换 chsh -s /bin/bash chsh -s /bin/zsh

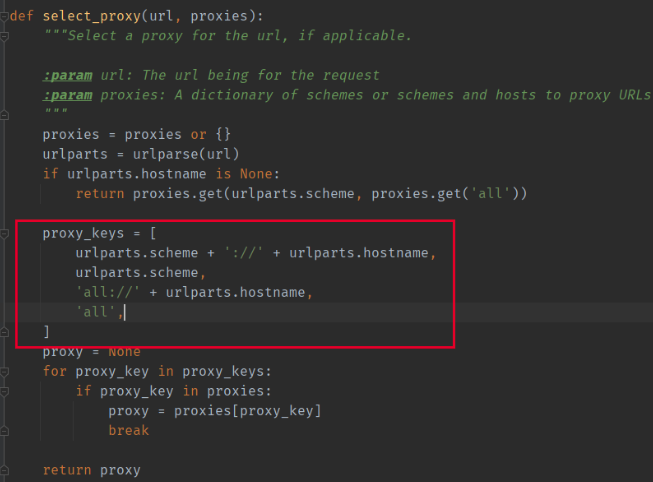

解决git下载速度慢的终极方法 因为本地的网络始终有一些问题,再忍受了很久很久的龟速下载之后,终于找了个一个非常顶的方法

前提是现有一个vpn,但是vpn不会自动代理git的流量,不管是在windows下面还是在mac下面都不会自动代理git,这点一直让我十分苦恼,现在终于找到了一劳永逸的办法

1 2 git config --global http.proxy 'socks5://127.0.0.1:1080' git config --global https.proxy 'socks5://127.0.0.1:1080'

简单说明:vpn一般都是走的1080端口,通过这个端口转发git的流量,跳过本地运营商。

取消代理

1 2 3 4 # 取消代理 git config --global --unset http.proxy git config --global --unset https.proxy

Maven代理配置 不需要配置什么https或者http模式,在有代理的前提下,只要配置一个代理即可

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 <proxy > <id > ss</id > <active > true</active > <protocol > socks5</protocol > <username > </username > <password > </password > <host > 127.0.0.1</host > <port > 1080</port > <nonProxyHosts > 127.0.0.1</nonProxyHosts > </proxy >

要注意的是监控一下端口,如果代理没开的话那肯定是无法连接上的,mirror就不用设置了,直接从中央仓库拉去数据。

npm更换源 1 2 3 4 5 6 7 8 //设置淘宝源 npm config set registry https://registry.npm.taobao.org //设置公司的源 npm config set registry http://127.0.0.1:4873 //查看源,可以看到设置过的所有的源 npm config get registry

其实感觉应该把Mac管理node的brew n弄一下

HDFS的某个错误 HBase和Flink在运行的时候报错

hbase启动后region自动挂了,Flink任务失败,文件丢失,然后查看hdfs日志

错误原因 dfs.datanode.max.transfer.threads 的参数4096,已经不足以支持现在的Thread,修改为2倍或者4倍或者更多

IDEA MAVEN停止加载 经常遇到大型项目idea 停止加载mvn,然后就没办法了。。

1 2 3 4 maven -> maven goal idea的maven第六个按钮 点击 然后 mvn -U idea:idea 即可

窗口触发的一些问题 窗口是按 watermark 触发的,watermark 如果没有前进到 window end , window 是不会触发的。

Flink的窗口触发具体机制需要去源码里面探寻

Flink SQL中的爆炸函数 Lateral View() 在Flink SQL中是unnest

1 SELECT users , tag FROM Orders CROSS JOIN UNNEST (tags) AS t (tag)

Flink UI在Yarn下 1 Flink UI 在 Yarn下很多选线卡看不到详细信息,很正常,因为Yarn这个运行模式有的消息只能在Yarn上管理控制

Flink的时区问题 1 Flink的时间戳差了8个小时,可以用时间减去八个小时时差,生成一个减去8小时的列,作为watermark的时间戳。

Flink的心跳需求问题 1 2 3 4 5 使用flink sql在实时计算当天凌晨截止到现在的累计数据的时候,计算步长是10分钟,如果这10分钟内没有新数据达到的话,现在的情况是这10分钟没有写记录,这就会造成业务查这个数据的时候需要找last value这种情形,设计一条方案让没有数据到达的时候也生成一条记录,这条记录的值就是last value。 方案: 往数据源发心跳数据。 发送的数据格式和普通数据一样,只是这些数据不影响你的 agg 计算,比如 null 值。发送频率就根据需求去确定。

Flink避免重复劳动的一些方法 1 2 1.写DDL+DML分别声明数据源和进行数据处理。 2.groovy+ 规则引擎

oppo:

Flink配置参数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 # 开启 distinct agg 切分 table.optimizer.distinct-agg.split.enabled=true # 开启两阶段 即local-global 优化 table.optimizer.agg-phase-strategy=TWO_PHASE # mini-batch 开启微批操作 table.exec.mini-batch.enabled=true # mini-batch的时间间隔,即作业需要额外忍受的延迟 table.exec.mini-batch.allow-latency=5s # 一个节点中允许最多缓存的数据 table.exec.mini-batch.size=5000

1 2 3 4 5 6 7 8 TableEnvironment tEnv = ... // access flink configuration Configuration configuration = tEnv.getConfig().getConfiguration(); // set low-level key-value options configuration.setString("table.exec.mini-batch.enabled", "true"); configuration.setString("table.exec.mini-batch.allow-latency", "5 s"); configuration.setString("table.exec.mini-batch.size", "5000");

Flink GlobalWindow 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 @Test def testJoin () : Unit ={ val env = StreamExecutionEnvironment.getExecutionEnvironment env.setParallelism(3 ) val person = env.fromElements(("1" ,"小张" ),("2" ,"小刘" ),("3" ,"小力" ),("4" ,"小心" )) val money = env.fromElements(("1" ,100 ),("2" ,200 ),("3" ,300 )) person.join(money) .where(_._1) .equalTo(_._1) .window(GlobalWindows.create()) .apply((x,y) =>{ println( x+"===" +y) "xxx" }).print() env.execute() println("end" ) }

无法运行,加个triggle(xxx)解决,默认是NeverTrigger

1 2 3 4 .... .window.... .trigger(CountTrigger.of(1)) .apply...

如何排查Kafka消息的异常 1 记录住报错时的kafka offset,然后分阶段打印到控制台,再对比一下,把输出的格式分别调为Row.class 以前pojo类,或注释下一阶段代码,回放kafka 故障的offset数据,各个stream排查

MySQL的迁移 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 --涉及到MySQL的迁移,我这边推荐少量数据的话使用MySQLDump. --还涉及到mysql安装在docker里的情况 --mysqldump的用法 --备份所有数据库: mysqldump -uroot -p --all-databases > /backup/mysqldump/all.db --备份指定数据库: mysqldump -uroot -p test > /backup/mysqldump/test.db --备份指定数据库指定表(多个表以空格间隔) mysqldump -uroot -p mysql db event > /backup/mysqldump/2table.db --备份指定数据库排除某些表 mysqldump -uroot -p test --ignore-table=test.t1 --ignore-table=test.t2 > /backup/mysqldump/test2.db --Docker进入mysql容器 docker exec -it mysql1 bash //mysql1是我启动的mysql服务的name

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 --带docker的命令 1.查看当前启动的mysql运行容器 docker ps 2.使用以下命令备份导出数据库中的所有表结构和数据 docker exec -it mysql mysqldump -uroot -p123456 paas_portal > /cloud/sql/paas_portal.sql 3.只导数据不导结构 mysqldump -t 数据库名 -uroot -p > xxx.sql docker exec -it mysql mysqldump -t -uroot -p123456 paas_portal >/cloud/sql/paas_portal_dml.sql 4.只导结构不导数据 mysqldump --opt -d 数据库名 -u root -p > xxx.sql docker exec -it mysql mysqldump --opt -d -uroot -p123456 paas_portal >/cloud/sql/paas_portal_ddl.sql 5.导出特定表的结构 mysqldump -uroot -p -B 数据库名 --table 表名 > xxx.sql docker exec -it mysql mysqldump -uroot -p -B paas_portal --table user > user.sql

远程调试Flink

https://stackoverflow.com/questions/34816847/debugging-on-the-remote-cluster

Log4J 和 slf4j联合使用 slf4j是什么?slf4j只是定义了一组日志接口,但并未提供任何实现,既然这样,为什么要用slf4j呢?log4j不是已经满足要求了吗?

是的,log4j满足了要求,但是,日志框架并不只有log4j一个,你喜欢用log4j,有的人可能更喜欢logback,有的人甚至用jdk自带的日志框架,这种情况下,如果你要依赖别人的jar,整个系统就用了两个日志框架,如果你依赖10个jar,每个jar用的日志框架都不同,岂不是一个工程用了10个日志框架,那就乱了!

如果你的代码使用slf4j的接口,具体日志实现框架你喜欢用log4j,其他人的代码也用slf4j的接口,具体实现未知,那你依赖其他人jar包时,整个工程就只会用到log4j日志框架,这是一种典型的门面模式应用,与jvm思想相同,我们面向slf4j写日志代码,slf4j处理具体日志实现框架之间的差异,正如我们面向jvm写java代码,jvm处理操作系统之间的差异,结果就是,一处编写,到处运行。况且,现在越来越多的开源工具都在用slf4j了

1 2 3 4 5 <dependency> <groupId>org.slf4j</groupId> <artifactId>slf4j-api</artifactId> <version>1.7.21</version> </dependency>

然后,弄到slf4j与log4j的关联jar包,通过这个东西,将对slf4j接口的调用转换为对log4j的调用,不同的日志实现框架,这个转换工具不同

1 2 3 4 5 <dependency> <groupId>org.slf4j</groupId> <artifactId>slf4j-log4j12</artifactId> <version>1.7.21</version> </dependency>

以及原来的

1 2 3 4 5 <dependency> <groupId>log4j</groupId> <artifactId>log4j</artifactId> <version>1.2.17</version> </dependency>

Log4J2的使用 Log4J2和Log4J1的比较 配置文件 log4j是通过一个**.properties的文件作为主配置文件的,而现在的log4j 2则已经弃用了这种方式,采用的是 .xml,.json或者.jsn**这种方式。

依赖 log4j只需要引入一个依赖

1 2 3 4 5 <dependency > <groupId > log4j</groupId > <artifactId > log4j</artifactId > <version > 1.2.17</version > </dependency >

log4j 2则是需要2个核心

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 <dependency > <groupId > org.apache.logging.log4j</groupId > <artifactId > log4j-core</artifactId > <version > 2.5</version > </dependency > <dependency > <groupId > org.apache.logging.log4j</groupId > <artifactId > log4j-api</artifactId > <version > 2.5</version > </dependency >

配置文件 log4J.properties

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 #此句为定义名为stdout的输出端是哪种类型,可以是 #org.apache.log4j.ConsoleAppender(控制台), #org.apache.log4j.FileAppender(文件), #org.apache.log4j.DailyRollingFileAppender(每天产生一个日志文件), #org.apache.log4j.RollingFileAppender(文件大小到达指定尺寸的时候产生一个新的文件) #org.apache.log4j.WriterAppender(将日志信息以流格式发送到任意指定的地方) log4j.appender.stdout=org.apache.log4j.ConsoleAppender #此句为定义名为stdout的输出端的layout是哪种类型,可以是 #org.apache.log4j.HTMLLayout(以HTML表格形式布局), #org.apache.log4j.PatternLayout(可以灵活地指定布局模式), #org.apache.log4j.SimpleLayout(包含日志信息的级别和信息字符串), #org.apache.log4j.TTCCLayout(包含日志产生的时间、线程、类别等等信息) log4j.appender.stdout.layout=org.apache.log4j.PatternLayout #如果使用pattern布局就要指定的打印信息的具体格式ConversionPattern,打印参数如下: #%m 输出代码中指定的消息 #%p 输出优先级,即DEBUG,INFO,WARN,ERROR,FATAL #%r 输出自应用启动到输出该log信息耗费的毫秒数 #%c 输出所属的类目,通常就是所在类的全名 #%t 输出产生该日志事件的线程名 #%n 输出一个回车换行符,Windows平台为“rn”,Unix平台为“n” #%d 输出日志时间点的日期或时间,默认格式为ISO8601,也可以在其后指定格式 #比如:%d{yyyy MMM dd HH:mm:ss,SSS} 输出类似:2002年10月18日 22:10:28,921 #%l 输出日志事件的发生位置,包括类目名、发生的线程,以及在代码中的行数。 #[Log4JDemo]是log信息的开头,可以为任意字符,一般为项目简称。 #log4j.appender.stdout.layout.ConversionPattern=[Log4JDemo] %p [%t] %C.%M(%L) | %m%n log4j.appender.stdout.layout.ConversionPattern=[Log4JDemo] %p [%t] %C.%M(%L) | %m%n #设置日志文件 log4j.appender.LogFile=org.apache.log4j.FileAppender log4j.appender.LogFile.File=log4j.log log4j.appender.LogFile.layout=org.apache.log4j.PatternLayout log4j.appender.LogFile.layout.ConversionPattern=%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss} %l %m%n #此句为将等级为ALL的日志信息输出到stdout和LogFile这两个目的地 #stdout和R的定义在下面的代码,可以任意起名 #等级可分为OFF、FATAL、ERROR、WARN、INFO、DEBUG、ALL #如果配置OFF则不打出任何信息 #如果配置为INFO这样只显示INFO, WARN, ERROR的log信息,而DEBUG信息不会被显示, #log4j.rootCategory=ERROR,stdout,LogFile #log4j.rootCategory=ERROR,LogFile log4j.rootCategory=ERROR,stdout

log4j2.xml

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <configuration status ="WARN" monitorInterval ="30" > <appenders > <console name ="Console" target ="SYSTEM_OUT" > <PatternLayout pattern ="[%d{HH:mm:ss:SSS}] [%p] - %l - %m%n" /> </console > <File name ="log" fileName ="log/test.log" append ="false" > <PatternLayout pattern ="%d{HH:mm:ss.SSS} %-5level %class{36} %L %M - %msg%xEx%n" /> </File > <RollingFile name ="RollingFileInfo" fileName ="${sys:user.home}/logs/info.log" filePattern ="${sys:user.home}/logs/$${date:yyyy-MM}/info-%d{yyyy-MM-dd}-%i.log" > <ThresholdFilter level ="info" onMatch ="ACCEPT" onMismatch ="DENY" /> <PatternLayout pattern ="[%d{HH:mm:ss:SSS}] [%p] - %l - %m%n" /> <Policies > <TimeBasedTriggeringPolicy /> <SizeBasedTriggeringPolicy size ="100 MB" /> </Policies > </RollingFile > <RollingFile name ="RollingFileWarn" fileName ="${sys:user.home}/logs/warn.log" filePattern ="${sys:user.home}/logs/$${date:yyyy-MM}/warn-%d{yyyy-MM-dd}-%i.log" > <ThresholdFilter level ="warn" onMatch ="ACCEPT" onMismatch ="DENY" /> <PatternLayout pattern ="[%d{HH:mm:ss:SSS}] [%p] - %l - %m%n" /> <Policies > <TimeBasedTriggeringPolicy /> <SizeBasedTriggeringPolicy size ="100 MB" /> </Policies > <DefaultRolloverStrategy max ="20" /> </RollingFile > <RollingFile name ="RollingFileError" fileName ="${sys:user.home}/logs/error.log" filePattern ="${sys:user.home}/logs/$${date:yyyy-MM}/error-%d{yyyy-MM-dd}-%i.log" > <ThresholdFilter level ="error" onMatch ="ACCEPT" onMismatch ="DENY" /> <PatternLayout pattern ="[%d{HH:mm:ss:SSS}] [%p] - %l - %m%n" /> <Policies > <TimeBasedTriggeringPolicy /> <SizeBasedTriggeringPolicy size ="100 MB" /> </Policies > </RollingFile > </appenders > <loggers > <logger name ="org.springframework" level ="INFO" > </logger > <logger name ="org.mybatis" level ="INFO" > </logger > <root level ="all" > <appender-ref ref ="Console" /> <appender-ref ref ="RollingFileInfo" /> <appender-ref ref ="RollingFileWarn" /> <appender-ref ref ="RollingFileError" /> </root > </loggers > </configuration >

调用 log4j

1 2 import org.apache.log4j.Logger;private final Logger LOGGER = Logger.getLogger(Test.class .getName ()) ;

log4j2

1 2 3 4 import org.apache.logging.log4j.Level;import org.apache.logging.log4j.LogManager;import org.apache.logging.log4j.Logger;private static Logger logger = LogManager.getLogger(Test.class .getName ()) ;

Spark On Yarn 结束任务的方式 1 2 3 4 1、yarn app -kill appid 丢数据或者多数据 2、kill -15 pid 丢数据或者多数据 3、监听http或hdfs目录方式 ok 建议大家用第三种方式

1 我们用的第一种 针对丢数据或者多数据 我们代码里把实时过来的数据checkpoint 下一次再跑的时候会去mysql里修改offset Kafka再读进来的数据和上次checkpoint的数据对比一下 去重

CharSequence 第一次见到这个CharSequence的时候感觉挺疑惑的,不知道为什么要有这个东西。这个CharSequence是String和Stringbuilder共同实现的接口类,在下面这种应用场景中,只有CharSequence是适用的。

1 2 3 4 String str = "abc" ; StringBuilder strbu = new StringBuilder("def" ); boolean boo = true ;CharSequence cs = boo?str:strbu;

并发编程,创建多少个线程合适 分为两种情况讨论,CPU密集型和 I/O密集型

在CPU密集型的程序中,理论上 线程数量 = CPU 核数(逻辑)就可以了,但是实际上,数量一般会设置为 CPU 核数(逻辑)+ 1,

计算(CPU)密集型的线程恰好在某时因为发生一个页错误或者因其他原因而暂停,刚好有一个“额外”的线程,可以确保在这种情况下CPU周期不会中断工作。

在I/O密集型程序的程序中,单核心线程数一般来说是这么设置的:

最佳线程数 = (1/CPU利用率) = 1 + (I/O耗时/CPU耗时)

多核心的线程数为:

最佳线程数 = CPU核心数 * (1/CPU利用率) = CPU核心数 * (1 + (I/O耗时/CPU耗时))

如果都是IO耗时的话,可以从纯理论上直接回答是2N或者2N+1

还有很多APM(Application Performance Manager)工具可以帮我们得到具体的数据比如 SkyWalking、CAT、zipkin

假设要求一个系统的 TPS(Transaction Per Second 或者 Task Per Second)至少为20,然后假设每个Transaction由一个线程完成,继续假设平均每个线程处理一个Transaction的时间为4s

如何设计线程个数,使得可以在1s内处理完20个Transaction?

但是,但是,这是因为没有考虑到CPU数目。家里又没矿,一般服务器的CPU核数为16或者32,如果有80个线程,那么肯定会带来太多不必要的线程上下文切换开销(希望这句话你可以主动说出来),这就需要调优了,来做到最佳 balance

计算操作需要5ms,DB操作需要 100ms,对于一台 8个CPU的服务器,怎么设置线程数呢?

线程数 = 8 * (1 + 100/5) = 168 (个)

Google AutoValue Google的 AutoValue 用起来说实话不是特别方便,对于一些需要用到映射的支持也不是十分友好,总之一句话,在国内的生态下是不太适合使用的,虽然EffectiveJava的作者嗯吹这个组件。

https://www.jianshu.com/p/e778e96fb751

这篇博客和AutoValue在Github上面自己的文档算是讲的比较好一点的文档。

Idea 注释模板设置 https://blog.csdn.net/shadow_zed/article/details/80551460#commentBox

Python中使用.join()替代+处理字符串 https://towardsdatascience.com/do-not-use-to-join-strings-in-python-f89908307273

存储图片 1.使用CDN 等技术替代数据库存储。

2.存储选择特殊文件系统,比如S3、淘宝的TFS等等

数据库里面尽量只要写路径

java的一些包的解释 PO(persistant object) 持久对象

VO(value object) 值对象

TO(Transfer Object),数据传输对象

BO(business object) 业务对象

POJO(plain ordinary java object)

简单无规则java对象

DAO(data access object) 数据访问对象

IDEA2020 显示内存大小 双击shift 填入

在里面打开ON

Java程序结束前运行的代码 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 public class ShutdownTest public static void main (String[] args) System.out.println("开始" ); for (int i = 0 ; i < 1000000000 ; i++) { System.out.println("repeat" ); } Runtime.getRuntime().addShutdownHook(new Thread(){ @Override public void run () System.out.println("关闭" ); } }); } }

Java8 try()…catch() 1 2 3 4 5 6 try (FileWriter fw = new FileWriter("test.txt" )) { fw.write("test" ); } catch (Exception ex) { ex.printStackTrace(); }

通常我们使用try…catch()捕获异常的,如果遇到类似IO流的处理,要在finally部分关闭IO流,当然这个是JDK1.7之前的写法了;在JDK7优化后的try-with-resource语句,该语句确保了每个资源,在语句结束时关闭。所谓的资源是指在程序完成后,必须关闭的流对象。写在()里面的流对象对应的类都实现了自动关闭接口AutoCloseable。

idea中设置maven的jvm参数 1 2 file->setting->Build,Execution,Deployment->Maven->Runner VM option栏设置jvm参数,-Xmx1g -XX:MaxMetaspaceSize=128m

命令行中设置maven的jvm参数 1 2 1. 可以在mvn.cmd(linux中是mvn.sh或mvn)添加set MAVEN_OPTS=-Xmx1g -XX:MaxMetaspaceSize=128m 2. 也可以添加MAVEN_OPTS环境变量

String SubString 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 public static void main (String args[]) String Str = new String("www.runoob.com" ); System.out.print("返回值 :" ); System.out.println(Str.substring(4 ) ); System.out.print("返回值 :" ); System.out.println(Str.substring(4 , 10 ) ); } 返回值 :runoob.com 返回值 :runoob

通用的空间/地理空间ASL许可的开源Java库 Spatial4j

IntegerCache

1 2 3 4 5 6 public static void main (String[] args) Integer a = 1000 , b = 1000 ; System.out.println(a == b); Integer c = 100 , d = 100 ; System.out.println(c == d); }

false

因为存在这个IntegerCache,-128-127范围内是有Cache对象的,不会新生成。

书单推荐 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 《Effective Java中文版》 《实战Java虚拟机:JVM故障诊断与性能优化》 《HotSpot实战》 《实战Java高并发程序设计》 《深入分析Java Web技术内幕》 《大型网站技术架构 核心原理与案例分析》 《大型网站系统与Java中间件实践》 《从Paxos到ZooKeeper 分布式一致性原理与实践》 《代码大全(第2版) 》 《算法导论》 《计算机程序设计艺术》 《重构》 《设计模式》 《人月神话》 《程序员修炼之道》

反射API 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 package com.hugh.draft.reflection;import java.lang.reflect.Constructor;import java.lang.reflect.Method;import java.net.URL;public class RefleactionAPI public static void main (String[] args) throws Exception URL url = new URL("https://www.baidu.com" ); String urlString = url.toExternalForm(); System.out.println(urlString); System.out.println(); System.out.println("==============等价==============>" ); System.out.println(); Class<?> type = Class.forName("java.net.URL" ); Constructor<?> constructor = type.getConstructor(String.class ) ; Object instance = constructor.newInstance("https://www.baidu.com" ); Method method = type.getMethod("toExternalForm" ); Object methodCallResult = method.invoke(instance); System.out.println(methodCallResult); } }

简单的Java 反射API,还需要更深入的了解

最详细的Anaconda安装步骤和注意点 1 https://zhuanlan.zhihu.com/p/32925500

CUDA Driver版本选型 1 https://docs.nvidia.com/cuda/cuda-toolkit-release-notes/index.html#cuda-major-component-versions

CuDNN版本 CuDNN的版本是和CUDA版本对应,下载页面就能看到,安装十分简单,三个文件夹的文件和外面的一个文件,单独复制到已经安装好的CUDA文件夹中即可。

Maven 阿里云插件仓库配置 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 <repositories > <repository > <id > aliyun</id > <url > https://maven.aliyun.com/repository/public</url > <releases > <enabled > true</enabled > </releases > <snapshots > <enabled > false</enabled > </snapshots > </repository > </repositories > <pluginRepositories > <pluginRepository > <id > aliyun-plugin</id > <url > https://maven.aliyun.com/repository/public</url > <releases > <enabled > true</enabled > </releases > <snapshots > <enabled > false</enabled > </snapshots > </pluginRepository > </pluginRepositories >

IDEA配置仓库最好用HTTPS Win上有可能出现如下错误,mac上却没问题,佛了

Spring 五个常用框架

1.spring framework

2.spring boot

Spring Boot的核心思想是约定大于配置,应用只需要很少的配置即可,简化了应用开发模式。

3.Spring Data

4.Spring Cloud

5.Spring Security

本文涉及的流程与实现默认都是基于最新的5.x版本。

spring中的几个重要概念如下:

1.IOC IOC,就是控制反转,如最左边,拿公司招聘岗位来举例:

假设一个公司有产品、研发、测试等岗位。如果是公司根据岗位要求,逐个安排人选,如图中向下的箭头,这是正向流程。如果反过来,不用公司来安排候选人,而是由第三方猎头来匹配岗位和候选人,然后进行推荐,如图中向上的箭头,这就是控制反转。

在spring中,对象的属性是由对象自己创建的,就是正向流程;如果属性不是对象创建,而是由spring来自动进行装配,就是控制反转。这里的DI也就是依赖注入,就是实现控制反转的方式。正向流程导致了对象于对象之间的高耦合,IOC可以解决对象耦合的问题,有利于功能的复用,能够使程序的结构变得非常灵活。

2.context上下文和bean spring进行IOC实现时使用的有两个概念:context上下文和bean。

如中间图所示,所有被spring管理的、由spring创建的、用于依赖注入的对象,就叫做一个bean。Spring创建并完成依赖注入后,所有bean统一放在一个叫做context的上下文中进行管理。

3.AOP AOP就是面向切面编程。如右面的图,一般程序执行流程是从controller层调用service层、然后service层调用DAO层访问数据,最后在逐层返回结果。

这个是图中向下箭头所示的按程序执行顺序的纵向处理。但是,一个系统中会有多个不同的服务,例如用户服务、商品信息服务等等,每个服务的controller层都需要验证参数,都需要处理异常,如果按照图中红色的部分,对不同服务的纵向处理流程进行横切,在每个切面上完成通用的功能,例如身份认证、验证参数、处理异常等等、这样就不用在每个服务中都写相同的逻辑了,这就是AOP思想解决的问题。

AOP以功能进行划分,对服务顺序执行流程中的不同位置进行横切,完成各服务共同需要实现的功能。

Java加载properties的六种方式 Java加载properties文件的方式主要分为两大类:

一种是通过import java.util.Properties类中的load(InputStream in)方法加载;

另一种是通过import java.util.ResourceBundle类的getBundle(String baseName)方法加载。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 package com.util; import java.io.FileInputStream;import java.io.FileNotFoundException;import java.io.IOException;import java.io.InputStream;import java.util.Properties;import java.util.PropertyResourceBundle;import java.util.ResourceBundle; public class PropertiesUtil private static String basePath = "src/prop.properties" ; private static String name = "" ; private static String nickname = "" ; private static String password = "" ; public static String getName1 () try { Properties prop = new Properties(); InputStream is = new FileInputStream(basePath); prop.load(is); name = prop.getProperty("username" ); } catch (FileNotFoundException e) { e.printStackTrace(); } catch (IOException e) { e.printStackTrace(); } return name; } public static String getName2 () Properties prop = new Properties(); InputStream is = PropertiesUtil.class .getResourceAsStream("/com/util/prop.properties"); try { prop.load(is); name = prop.getProperty("username" ); } catch (IOException e) { e.printStackTrace(); } return name; } public static String getName3 () Properties prop = new Properties(); InputStream is = PropertiesUtil.class .getClassLoader () .getResourceAsStream("com/util/prop.properties"); try { prop.load(is); } catch (IOException e) { e.printStackTrace(); } return name; } public static String getName4 () Properties prop = new Properties(); InputStream is = ClassLoader .getSystemResourceAsStream("com/util/prop.properties" ); try { prop.load(is); name = prop.getProperty("username" ); } catch (IOException e) { e.printStackTrace(); } return name; } public static String getName5 () ResourceBundle rb = ResourceBundle.getBundle("com/util/prop" ); password = rb.getString("password" ); return password; } public static String getName6 () try { InputStream is = new FileInputStream(basePath); ResourceBundle rb = new PropertyResourceBundle(is); nickname = rb.getString("nickname" ); } catch (FileNotFoundException e) { e.printStackTrace(); } catch (IOException e) { e.printStackTrace(); } return nickname; } public static void main (String[] args) System.out.println("name1:" + PropertiesUtil.getName1()); System.out.println("name2:" + PropertiesUtil.getName2()); System.out.println("name3:" + PropertiesUtil.getName3()); System.out.println("name4:" + PropertiesUtil.getName4()); System.out.println("password:" + PropertiesUtil.getName5()); System.out.println("nickname:" + PropertiesUtil.getName6()); } }

GPS第三方工具 GIS基本概念

WKT(Well-known text)是开放地理空间联盟OGC(Open GIS Consortium )制定的一种文本标记语言,用于表示矢量几何对象、空间参照系统及空间参照系统之间的转换。

WKB(well-known binary) 是WKT的二进制表示形式,解决了WKT表达方式冗余的问题,便于传输和在数据库中存储相同的信息

GeoJSON 一种JSON格式的Feature信息输出格式,它便于被JavaScript等脚本语言处理,OpenLayers等地理库便是采用GeoJSON格式。此外,TopoJSON等更精简的扩展格式

几何对象 WKT可以表示的对象包括以下几种:

Point, MultiPoint

LineString, MultiLineString

Polygon, MultiPolygon

GeometryCollection

可以由多种Geometry组成,如:GEOMETRYCOLLECTION(POINT(4 6),LINESTRING(4 6,7 10)

Type

Shape

WKT

GeoJSON

Point

POINT (30 10)

{ “type”: “Point”, “coordinates”: [30, 10] }

LineString

LINESTRING (30 10, 10 30, 40 40)

{ “type”: “LineString”, “coordinates”: [ [30, 10], [10, 30], [40, 40] ] }

Polygon

POLYGON ((30 10, 40 40, 20 40, 10 20, 30 10))

{ “type”: “Polygon”, “coordinates”: [ [[30, 10], [40, 40], [20, 40], [10, 20], [30, 10]] ] }

Polygon

POLYGON ((35 10, 45 45, 15 40, 10 20, 35 10),(20 30, 35 35, 30 20, 20 30))

{ “type”: “Polygon”, “coordinates”: [ [[35, 10], [45, 45], [15, 40], [10, 20], [35, 10]], [[20, 30], [35, 35], [30, 20], [20, 30]] ] }

MultiPoint

MULTIPOINT ((10 40), (40 30), (20 20), (30 10))

{ “type”: “MultiPoint”, “coordinates”: [ [10, 40], [40, 30], [20, 20], [30, 10] ] }

MultiPoint

MULTIPOINT (10 40, 40 30, 20 20, 30 10)

{ “type”: “MultiPoint”, “coordinates”: [ [10, 40], [40, 30], [20, 20], [30, 10] ] }

MultiLineString

MULTILINESTRING ((10 10, 20 20, 10 40),(40 40, 30 30, 40 20, 30 10))

{ “type”: “MultiLineString”, “coordinates”: [ [[10, 10], [20, 20], [10, 40]], [[40, 40], [30, 30], [40, 20], [30, 10]] ] }

MultiPolygon

MULTIPOLYGON (((30 20, 45 40, 10 40, 30 20)),((15 5, 40 10, 10 20, 5 10, 15 5)))

{ “type”: “MultiPolygon”, “coordinates”: [ [ [[30, 20], [45, 40], [10, 40], [30, 20]] ], [ [[15, 5], [40, 10], [10, 20], [5, 10], [15, 5]] ] ] }

MultiPolygon

MULTIPOLYGON (((40 40, 20 45, 45 30, 40 40)),((20 35, 10 30, 10 10, 30 5, 45 20, 20 35),(30 20, 20 15, 20 25, 30 20)))

{ “type”: “MultiPolygon”, “coordinates”: [ [ [[40, 40], [20, 45], [45, 30], [40, 40]] ], [ [[20, 35], [10, 30], [10, 10], [30, 5], [45, 20], [20, 35]], [[30, 20], [20, 15], [20, 25], [30, 20]] ] ] }

WKB格式 WKB采用二进制进行存储,更方便于计算机处理,因此广泛运用于数据的传输与存储,以二位点Point(1 1)为例,

其WKB表达如下:

01 0100 0020 E6100000 000000000000F03F 000000000000F03F

byteOrder

webTypd

第二到第九字节对矢量数据基本信息进行了定义

第二与第三个字节规定了矢量数据的类型,如例子中的0100代表Point;

第三与第四个字节规定了矢量数据的维数,如例子中的0020代表该点是二位的;

第五到第九个字节规定了矢量数据的空间参考SRID,如例子中的E6100000是4326的整数十六位进制表达

srid

第五到第九个字节规定了矢量数据的空间参考SRID,如例子中的E6100000是4326的整数十六位进制表达

structPoint

第十个字节开始,每16个字节就代表一个坐标对,如例子中的000000000000F03F是浮点型1的十六进制表达

JTS 简介

JTS 是加拿大的 Vivid Solutions公司做的一套开放源码的 Java API。它提供了一套空间数据操作的核心算法。为在兼容OGC标准的空间对象模型中进行基础的几何操作提供2D空间谓词API。

操作 表示Geometry对象

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 package com.alibaba.autonavi;import com.vividsolutions.jts.geom.Coordinate;import com.vividsolutions.jts.geom.Geometry;import com.vividsolutions.jts.geom.GeometryCollection;import com.vividsolutions.jts.geom.GeometryFactory;import com.vividsolutions.jts.geom.LineString;import com.vividsolutions.jts.geom.LinearRing;import com.vividsolutions.jts.geom.Point;import com.vividsolutions.jts.geom.Polygon;import com.vividsolutions.jts.geom.MultiPolygon;import com.vividsolutions.jts.geom.MultiLineString;import com.vividsolutions.jts.geom.MultiPoint;import com.vividsolutions.jts.io.ParseException;import com.vividsolutions.jts.io.WKTReader;public class GeometryDemo private GeometryFactory geometryFactory = new GeometryFactory(); public Point createPoint () Coordinate coord = new Coordinate(109.013388 , 32.715519 ); Point point = geometryFactory.createPoint( coord ); return point; } public Point createPointByWKT () throws ParseException WKTReader reader = new WKTReader( geometryFactory ); Point point = (Point) reader.read("POINT (109.013388 32.715519)" ); return point; } public MultiPoint createMulPointByWKT () throws ParseException WKTReader reader = new WKTReader( geometryFactory ); MultiPoint mpoint = (MultiPoint) reader.read("MULTIPOINT(109.013388 32.715519,119.32488 31.435678)" ); return mpoint; } public LineString createLine () Coordinate[] coords = new Coordinate[] {new Coordinate(2 , 2 ), new Coordinate(2 , 2 )}; LineString line = geometryFactory.createLineString(coords); return line; } public LineString createLineByWKT () throws ParseException WKTReader reader = new WKTReader( geometryFactory ); LineString line = (LineString) reader.read("LINESTRING(0 0, 2 0)" ); return line; } public MultiLineString createMLine () Coordinate[] coords1 = new Coordinate[] {new Coordinate(2 , 2 ), new Coordinate(2 , 2 )}; LineString line1 = geometryFactory.createLineString(coords1); Coordinate[] coords2 = new Coordinate[] {new Coordinate(2 , 2 ), new Coordinate(2 , 2 )}; LineString line2 = geometryFactory.createLineString(coords2); LineString[] lineStrings = new LineString[2 ]; lineStrings[0 ]= line1; lineStrings[1 ] = line2; MultiLineString ms = geometryFactory.createMultiLineString(lineStrings); return ms; } public MultiLineString createMLineByWKT () throws ParseException WKTReader reader = new WKTReader( geometryFactory ); MultiLineString line = (MultiLineString) reader.read("MULTILINESTRING((0 0, 2 0),(1 1,2 2))" ); return line; } public Polygon createPolygonByWKT () throws ParseException WKTReader reader = new WKTReader( geometryFactory ); Polygon polygon = (Polygon) reader.read("POLYGON((20 10, 30 0, 40 10, 30 20, 20 10))" ); return polygon; } public MultiPolygon createMulPolygonByWKT () throws ParseException WKTReader reader = new WKTReader( geometryFactory ); MultiPolygon mpolygon = (MultiPolygon) reader.read("MULTIPOLYGON(((40 10, 30 0, 40 10, 30 20, 40 10),(30 10, 30 0, 40 10, 30 20, 30 10)))" ); return mpolygon; } public GeometryCollection createGeoCollect () throws ParseException LineString line = createLine(); Polygon poly = createPolygonByWKT(); Geometry g1 = geometryFactory.createGeometry(line); Geometry g2 = geometryFactory.createGeometry(poly); Geometry[] garray = new Geometry[]{g1,g2}; GeometryCollection gc = geometryFactory.createGeometryCollection(garray); return gc; } public Polygon createCircle (double x, double y, final double RADIUS) final int SIDES = 32 ; Coordinate coords[] = new Coordinate[SIDES+1 ]; for ( int i = 0 ; i < SIDES; i++){ double angle = ((double ) i / (double ) SIDES) * Math.PI * 2.0 ; double dx = Math.cos( angle ) * RADIUS; double dy = Math.sin( angle ) * RADIUS; coords[i] = new Coordinate( (double ) x + dx, (double ) y + dy ); } coords[SIDES] = coords[0 ]; LinearRing ring = geometryFactory.createLinearRing( coords ); Polygon polygon = geometryFactory.createPolygon( ring, null ); return polygon; } public static void main (String[] args) throws ParseException GeometryDemo gt = new GeometryDemo(); Polygon p = gt.createCircle(0 , 1 , 2 ); Coordinate coords[] = p.getCoordinates(); for (Coordinate coord:coords){ System.out.println(coord.x+"," +coord.y); } } }

火星坐标系 在谷歌还没有发布谷歌地图时,在GIS领域常见的坐标系主要有WGS84经纬度坐标、北京54坐标或西安80坐标等;但自从谷歌地图发布之后,其海量的高清卫星免费影像是让整个GIS领域为之震惊的,但同时也为安全问题带来了一定的隐患。为了对实际坐标进行加密,于是国测局研究了一套算法,凡是公开发布的商业互联网地图,一定要在此加密算法的基础上进行发布,这样一来地图的坐标就与实地的坐标不相符了,于是大家把这种坐标戏称为“火星坐标”,这里我们就针对这一坐标作一些更为详细的说明。

所有的电子地图、导航设备,都需要加入该保密插件。第一步,地图公司测绘地图,测绘完成后,送到国家测绘局,将真实坐标的电子地图,加密成“火星坐标”,这样的地图才是可以出版和发布的,然后才可以让GPS公司处理。第二步,所有的GPS公司,只要需要汽车导航的,需要用到导航电子地图的,都需要在软件中加入该保密算法,将COM口读出来的真实的坐标信号,加密转换成ZF要求的保密的坐标。这样,GPS导航仪和导航电子地图就可以完全匹配,GPS也就可以正常工作了。

GCJ02

GCJ-02是由中国国家测绘局(G表示Guojia国家,C表示Cehui测绘,J表示Ju局)制订的地理信息系统的坐标系统。

中文名:国家测量局02号标准

外文名:GCJ-02

它是一种对经纬度数据的加密算法,即加入随机的偏差。

国内出版的各种地图系统(包括电子形式),必须至少采用GCJ-02对地理位置进行首次加密。

综上所述,其实火星坐标系和GCJ-02是同一种事物,它是国家测量(绘)局制定的02号标准,是一种对经纬度坐标进行非线性的随机加偏算法。

为了响应国家制定的标准,国内所有在线地图服务商(如百度地图、高德地图、搜狗地图和SOSO地图等)和国外部分在线地图服务商(如谷歌地图、必应地图和雅虎地图等)都必须进行GCJ-02加密才对公众进行开放,这就是为什么大家在用地图时总是发现有偏移的原因。

GCJ-02只是一种坐标偏移标准(算法),对投影没有任何限制,如果再以投影为基础作细分

PrototBuf

IDEA莫名其妙每次自动生成变量都有final修饰符

FlinkKafka兼容性

Maven Dependency

Supported since

Consumer and Producer Class name

Kafka version

Notes

flink-connector-kafka-0.8_2.11

1.0.0

FlinkKafkaConsumer08 FlinkKafkaProducer08

0.8.x

Uses the SimpleConsumer API of Kafka internally. Offsets are committed to ZK by Flink.

flink-connector-kafka-0.9_2.11

1.0.0

FlinkKafkaConsumer09 FlinkKafkaProducer09

0.9.x

Uses the new Consumer API Kafka.

flink-connector-kafka-0.10_2.11

1.2.0

FlinkKafkaConsumer010 FlinkKafkaProducer010

0.10.x

This connector supports Kafka messages with timestamps both for producing and consuming.

flink-connector-kafka-0.11_2.11

1.4.0

FlinkKafkaConsumer011 FlinkKafkaProducer011

0.11.x

Since 0.11.x Kafka does not support scala 2.10. This connectorsupports Kafka transactional messaging to provide exactly once semantic for the producer.

flink-connector-kafka_2.11

1.7.0

FlinkKafkaConsumer FlinkKafkaProducer

>= 1.0.0

This universal Kafka connector attempts to track the latest version of the Kafka client.The version of the client it uses may change between Flink releases.Modern Kafka clients are backwards compatible with broker versions 0.10.0 or later.However for Kafka 0.11.x and 0.10.x versions, we recommend using dedicatedflink-connector-kafka-0.11_2.11 and flink-connector-kafka-0.10_2.11 respectively.Attention: as of Flink 1.7 the universal Kafka connector is considered to be in a BETA status and might not be as stable as the 0.11 connector. In case of problems withthe universal connector, you can try to use flink-connector-kafka-0.11_2.11 which should be compatible with all of the Kafka versions starting from 0.11.

关于数据仓库数据中台数据湖的一部分图片

元数据管理还有个普元元数据

Mac版本的终端要走Proxy除了梯子还需要一个设置 1 2 3 # proxy list alias proxy='export all_proxy=socks5://127.0.0.1:1080' alias unproxy='unset all_proxy'

无状态 和 有状态 的区别 在整个程序生态圈中,无状态的意思总是 不需要自己手动关闭,有状态的意识是 总是需要自己手动关闭

Linux Command most + more + less more, less and most are three pagers, we can compare them this way:

less is more than more,most is more than more, aproximatly,less and most are different, none is better.

linux通过进程号查看运行文件目录 CentOS查看版本 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 hostnamectl Static hostname: datanode127 Icon name: computer-server Chassis: server Machine ID: abe6faef122d47c1a66436e7936b4301 Boot ID: 8010542f5e21440797d9e3fc669fb752 Operating System: CentOS Linux 7 (Core) CPE OS Name: cpe:/o:centos:centos:7 Kernel: Linux 3.10.0-693.el7.x86_64 Architecture: x86-64

文件目录大小常见的命令 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 flyhugh@MacBook-Pro-2 ~/Documents/Env pwd /Users/flyhugh/Documents/Env flyhugh@MacBook-Pro-2 ~/Documents/Env ls apache-maven-3.6.3 brew_install.rb flyhugh@MacBook-Pro-2 ~/Documents/Env du -sh 7.2G . flyhugh@MacBook-Pro-2 ~/Documents/Env df -h Filesystem Size Used Avail Capacity iused ifree %iused Mounted on /dev/disk1s5 466Gi 10Gi 180Gi 6% 488290 4882988630 0% / devfs 187Ki 187Ki 0Bi 100% 646 0 100% /dev /dev/disk1s1 466Gi 271Gi 180Gi 61% 2520713 4880956207 0% /System/Volumes/Data /dev/disk1s4 466Gi 3.0Gi 180Gi 2% 4 4883476916 0% /private/var/vm map auto_home 0Bi 0Bi 0Bi 100% 0 0 100% /System/Volumes/Data/home /dev/disk1s3 466Gi 504Mi 180Gi 1% 54 4883476866 0% /Volumes/Recovery

Linux生僻命令 在两个文件夹之间来回切换

递归创建目录

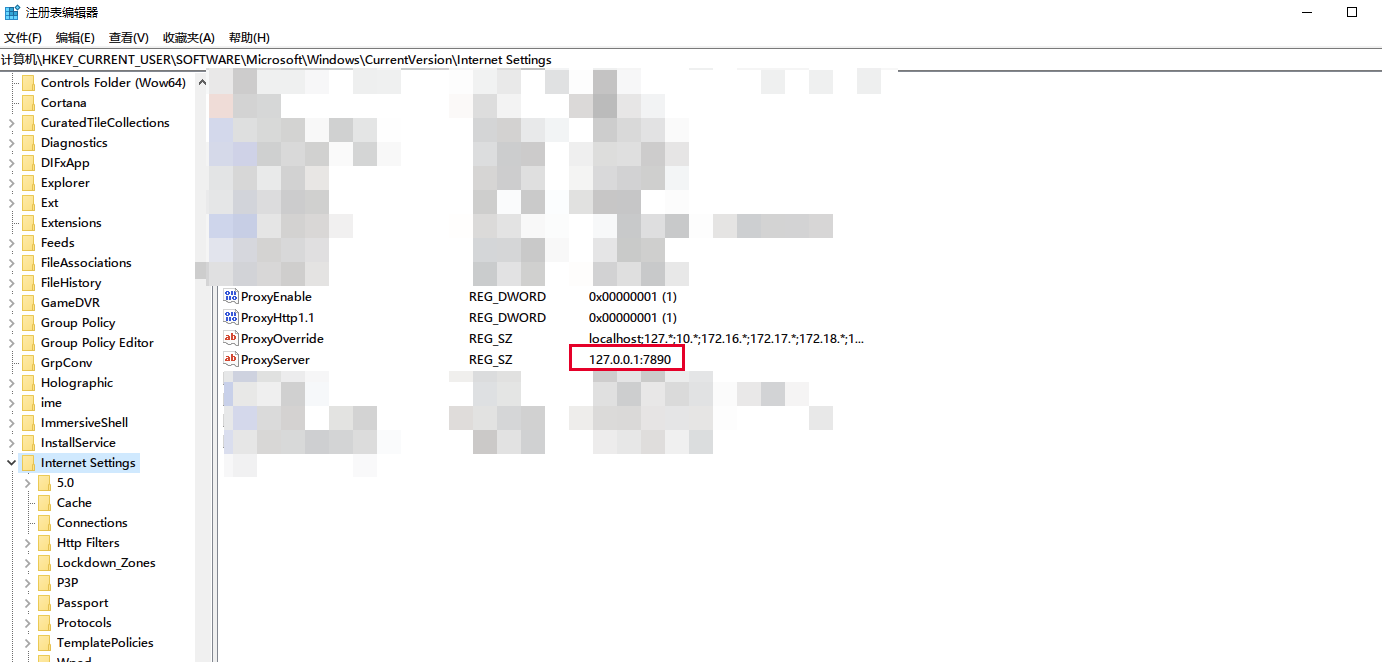

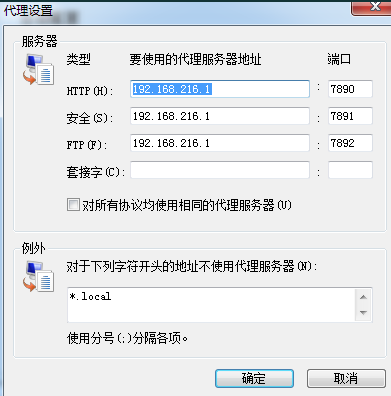

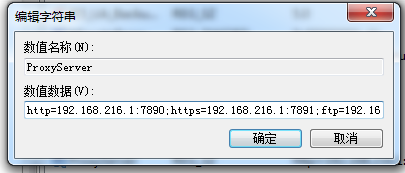

Win10网络问题汇总 用无线网有个问题就是电脑开机时间久了 加上我使用科学上网频繁开关,导致网络会有错乱问题,在系统开了很多东西的情况下,直接重启,导致了网络错误,打开IDEA的时候出现了错误提示

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Internal error. Please refer to http://jb.gg/ide/critical-startup-errors java.net.BindException: Address already in use: bind at java.base/sun.nio.ch.Net.bind0(Native Method) at java.base/sun.nio.ch.Net.bind(Net.java:461) at java.base/sun.nio.ch.Net.bind(Net.java:453) at java.base/sun.nio.ch.ServerSocketChannelImpl.bind(ServerSocketChannelImpl.java:227) at io.netty.channel.socket.nio.NioServerSocketChannel.doBind(NioServerSocketChannel.java:132) at io.netty.channel.AbstractChannel$AbstractUnsafe.bind(AbstractChannel.java:551) at io.netty.channel.DefaultChannelPipeline$HeadContext.bind(DefaultChannelPipeline.java:1345) at io.netty.channel.AbstractChannelHandlerContext.invokeBind(AbstractChannelHandlerContext.java:503) at io.netty.channel.AbstractChannelHandlerContext.bind(AbstractChannelHandlerContext.java:488) at io.netty.channel.DefaultChannelPipeline.bind(DefaultChannelPipeline.java:984) at io.netty.channel.AbstractChannel.bind(AbstractChannel.java:247) at io.netty.bootstrap.AbstractBootstrap$2.run(AbstractBootstrap.java:355) at io.netty.util.concurrent.AbstractEventExecutor.safeExecute(AbstractEventExecutor.java:163) at io.netty.util.concurrent.SingleThreadEventExecutor.runAllTasks(SingleThreadEventExecutor.java:416) at io.netty.channel.nio.NioEventLoop.run(NioEventLoop.java:515) at io.netty.util.concurrent.SingleThreadEventExecutor$5.run(SingleThreadEventExecutor.java:918) at io.netty.util.internal.ThreadExecutorMap$2.run(ThreadExecutorMap.java:74) at java.base/java.lang.Thread.run(Thread.java:834)

这个错误造成的原因就是hypervisior(Windows 10的Hyper-V虚拟机),把端口保留了

解决方法也很简单,hypervisior 重新开关一下

1 2 3 4 5 6 7 8 Disable hyper-v (which will required a couple of restarts) dism.exe /Online /Disable-Feature:Microsoft-Hyper-V When you finish all the required restarts, reserve the port you want so hyper-v doesn't reserve it back netsh int ipv4 add excludedportrange protocol=tcp startport=<端口号> numberofports=1 Re-Enable hyper-V (which will require a couple of restart) dism.exe /Online /Enable-Feature:Microsoft-Hyper-V /All

实际使用中第一个命令执行完直接重启就行了。

win10图形化查看端口占用工具 cports

重置win10网络命令 netsh winsock reset

win10远程窗口大小不可调的问题 我的显示器分辨率比较高,两台显示器都是4K分辨率的,但是远程的时候默认是锁定1600 * 1200的

并且默认是窗口化的,无法调整大小,这个时候需要使用命令行配置一下远程窗口的分辨率

1 mstsc /w:2560 /h:1440 /f

这个命令分别是长宽和全屏设置。

给win10商店设置代理 最近发现。。。只要有一个好的代理服务器,win10的商店原来也是能随便打开的,这里介绍一下win10的商店的流量怎么走代理

1 首先通过 Win + R 快捷键打开「运行」窗口,输入「Regedit」打开注册表编辑器,然后定位到 HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AppContainer\Mappings,接着在左边的注册表项中找到你想解除网络隔离的应用,右边的 DisplayName 就是应用名称,而左边那一大串字符就是应用的 SID 值了。

找到这个值之后,然后在cmd命令行中输入:

CheckNetIsolation.exe loopbackexempt -a -p=SID

这SID就是上面搜索到的,这样就行

关于SSTap转发UDP的问题 查看SSTap是否成功转发UDP需要用到一个工具,netcat,简称nc,使用这个工具,在命令行中

就可以像服务器发送UDP请求,然后在服务器上使用root用户

就可以查看转发日志

Tips:我在ubuntu上设置的ss-server 默认是不打开udp的端口的,需要在开启的时候手动打开。(加上 -u)

1 nohup ss-server -c /etc/shadowsocks.json -u

验证:

1 netstat -lnp | grep 10000

1 2 3 root@ubuntu:/home/ubuntu# netstat -lnp | grep 10000 tcp 0 0 0.0.0.0:10000 0.0.0.0:* LISTEN 25056/ss-server udp 0 0 0.0.0.0:10000 0.0.0.0:* 25056/ss-server

如图可以看到端口已经开放了udp和tcp即可,udp是无状态的,不会显示LISTEN,这个是正确的。

最终结论:是服务器上的SSR没有开启UDP转发,默认是不转发UDP的,这个是有问题的。

win10 访问墙外世界的最终办法: 使用 SSTap这类软件,SSTap是比较简单的,复杂的软件会有流量分流等等功能。

SSTap新建了一个虚拟网卡,所有的流量从新的虚拟网卡中转发出去,不用再考虑软件的流量进出口有没有被代理等等问题。

Win下Chrome无法访问新浪外链地址 拓展解决:

https://chrome.google.com/webstore/detail/wbimgfix/bdhgcfmghkbbdmejdaadfdhhdjphogkp/related

云服务器通过转发windows的3389端口,实现远程对PC的访问 https://www.jianshu.com/p/939dd2f78399

使用了文中的方法,需要注意的方法不是很多,一个是和 ssh 配置有关的问题,最后采用的配置文件,我在最后贴出来(这种配置文件下可以使用root帐号登录)。配置完成后使用

重启服务。

登录用到的keygen需要在cygwin64的文件系统中单独保存,使用的并不是windows下面的路径。

我最终使用的命令是

1 ssh -o ServerAliveInterval=180 -i /home/key/id_rsa_oracle_2 root@#服务器IP# -p 22 -R #以后远程登录要使用的端口,不建议使用3389,为了安全#:127.0.0.1:3389 -fN

ssh配置文件:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 # $OpenBSD: sshd_config,v 1.100 2016/08/15 12:32:04 naddy Exp $# This is the sshd server system-wide configuration file. See# sshd_config(5) for more information.# This sshd was compiled with PATH=/usr/local/bin:/usr/bin# The strategy used for options in the default sshd_config shipped with# OpenSSH is to specify options with their default value where# possible, but leave them commented. Uncommented options override the# default value.# If you want to change the port on a SELinux system, you have to tell# SELinux about this change.# semanage port -a -t ssh_port_t -p tcp #PORTNUMBER# # Port 22# AddressFamily any# ListenAddress 0.0.0.0# ListenAddress ::HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key # HostKey /etc/ssh/ssh_host_dsa_keyHostKey /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key HostKey /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key # Ciphers and keying# RekeyLimit default none# Logging# SyslogFacility AUTHSyslogFacility AUTHPRIV # LogLevel INFO# Authentication:# LoginGraceTime 2mPermitRootLogin yes # StrictModes yes# MaxAuthTries 6# MaxSessions 10# PubkeyAuthentication yes# The default is to check both .ssh/authorized_keys and .ssh/authorized_keys2# but this is overridden so installations will only check .ssh/authorized_keysAuthorizedKeysFile .ssh/authorized_keys # AuthorizedPrincipalsFile none# AuthorizedKeysCommand none# AuthorizedKeysCommandUser nobody# For this to work you will also need host keys in /etc/ssh/ssh_known_hosts# HostbasedAuthentication no# Change to yes if you don't trust ~/.ssh/known_hosts for# HostbasedAuthentication# IgnoreUserKnownHosts no# Don't read the user's ~/.rhosts and ~/.shosts files# IgnoreRhosts yes# To disable tunneled clear text passwords, change to no here!# PasswordAuthentication yes# PermitEmptyPasswords noPasswordAuthentication yes # Change to no to disable s/key passwords# ChallengeResponseAuthentication yesChallengeResponseAuthentication no # Kerberos options# KerberosAuthentication no# KerberosOrLocalPasswd yes# KerberosTicketCleanup yes# KerberosGetAFSToken no# KerberosUseKuserok yes# GSSAPI optionsGSSAPIAuthentication yes GSSAPICleanupCredentials no # GSSAPIStrictAcceptorCheck yes# GSSAPIKeyExchange no# GSSAPIEnablek5users no# Set this to 'yes' to enable PAM authentication, account processing,# and session processing. If this is enabled, PAM authentication will# be allowed through the ChallengeResponseAuthentication and# PasswordAuthentication. Depending on your PAM configuration,# PAM authentication via ChallengeResponseAuthentication may bypass# the setting of "PermitRootLogin without-password".# If you just want the PAM account and session checks to run without# PAM authentication, then enable this but set PasswordAuthentication# and ChallengeResponseAuthentication to 'no'.# WARNING: 'UsePAM no' is not supported in Red Hat Enterprise Linux and may cause several# problems.UsePAM yes # AllowAgentForwarding yes# AllowTcpForwarding yesGatewayPorts yes X11Forwarding yes # X11DisplayOffset 10# X11UseLocalhost yes# PermitTTY yes# PrintMotd yes# PrintLastLog yes# TCPKeepAlive yes# UseLogin no# UsePrivilegeSeparation sandbox# PermitUserEnvironment no# Compression delayed# ClientAliveInterval 0# ClientAliveCountMax 3# ShowPatchLevel no# UseDNS yes# PidFile /var/run/sshd.pid# MaxStartups 10:30:100# PermitTunnel no# ChrootDirectory none# VersionAddendum none# no default banner path# Banner none# Accept locale-related environment variablesAcceptEnv LANG LC_CTYPE LC_NUMERIC LC_TIME LC_COLLATE LC_MONETARY LC_MESSAGES AcceptEnv LC_PAPER LC_NAME LC_ADDRESS LC_TELEPHONE LC_MEASUREMENT AcceptEnv LC_IDENTIFICATION LC_ALL LANGUAGE AcceptEnv XMODIFIERS # override default of no subsystemsSubsystem sftp /usr/libexec/openssh/sftp-server # Example of overriding settings on a per-user basis# Match User anoncvs# X11Forwarding no# AllowTcpForwarding no# PermitTTY no# ForceCommand cvs server

这种访问方式有点过于笨重,后来采用了frp工具来实现了远程代理

https://zhuanlan.zhihu.com/p/138092534

BT下载 扔掉迅雷

Aria2 下载 解压

配置文件 下载 解压

按照顺序使用管理员打开

默认的下载目录为downloads,可通过修改aria2.conf配置文件改变下载目录。

Aria2的没有自带下载面板的,因此需要自行下载第三方的面板。

常用的Aria2_Web有YAAW、webui-aria2、AriaNg

1 2 3 YAAW:https://github.com/binux/yaaw/archive/master.zip AriaNg:https://github.com/mayswind/AriaNg/releases webui-aria2:https://github.com/ziahamza/webui-aria2/archive/master.zip

我这里尝试使用AriaNg,下载下来直接点击那个网页就能使用,修改一下tracker

https://trackerslist.com/#/zh?id=xiu2trackerslistcollection

Tracker列表

网络知识 TCP/IP 建立TCP需要三次握手才能建立(客户端发起SYN,服务端SYN+ACK,客户端ACK),

断开连接则需要四次握手(客户端和服务端都可以发起,FIN-ACK-FIN-ACK)。

为什么连接的时候是三次握手,关闭的时候却是四次握手?

答:

SYN攻击:发送大量的SYN,导致服务端无法识别哪些是有效的

RPC RPC是指远程调用,两服务器A,B,A要调用B上的一个方法,由于不在一个内存空间,不能直接调用,需要通过网络来表达调用的语义和传达调用的数据

通讯问题:在客户端和服务端建立TCP连接,远程调用的所有交换数据都在这个连接里传输。

解决寻址问题:IP及端口寻址,方法名

序列化(Serialize):发生远程调用时,方法的参数需要通过底层的网络协议如TCP传送到服务器,由于网络协议是基于二进制的,内存中的参数值需要序列化成二进制的形式,通过寻址和传输序列化的二进制发送给服务器。

服务器反序列化:服务器收到请求后需要反序列化,恢复内存中的表达方式,然后找到对应的方法(寻址的一部分),进行本地调用。

返回值发送给客户端,这个部分也需要序列化和反序列化。

SOA

采用一组服务的方式来构建一个应用,服务(hedwig、jsf、RESTful)独立部署在不同的进程中,不同服务通过一些轻量级交互机制来通信,例如RPC、HTTP等。服务可独立扩展伸缩,每个服务定义了明确的边界,不同的服务甚至可以采用不同的编程语言来实现,由独立的团队来维护。

RPC 的实现是基于SOA这样的一个架构 C/S模式 远程调用的通讯使用TCP 然后hedwig restful jsf这些就是不同的服务形式

**http协议和tcp/ip 协议的关系

1. http协议是无状态的 ,指的是http协议对于事务处理没有记忆功能,客户端向服务端请求完数据之后,服务端不知道客户端是什么状态。

2. http的长连接和短连接,本质上是tcp层的长连接和短连接:

http 1.0 默认使用短连接,http 1.1 默认使用长连接,在使用的http协议,在响应头会加上 Connection:keep-alive

3. RPC比http请求快的原因 :http使用http协议,rpc使用tcp协议,比http少了应用层,表示层,会话层,这3层,rpc使用长连接,而长连接比短连接更节省资源,效率更高(每个连接的建立和释放都是需要资源和时间的)。

TCP/IP

是个协议组,可分为三个层次:网络层、传输层和应用层。

在网络层有IP协议、ICMP协议、ARP协议、RARP协议和BOOTP协议。

在传输层中有TCP协议与UDP协议。

在应用层有:TCP包括FTP、HTTP、TELNET、SMTP等协议

UDP包括DNS、TFTP等协议

当网络通信时采用TCP协议时,在真正的读写操作之前,server与client之间必须建立一个连接,当读写操作完成后,双方不再需要这个连接时它们可以释放这个连接,连接的建立是需要三次握手的,而释放则需要4次握手,所以说每个连接的建立都是需要资源消耗和时间消耗的。

通信过程:

主机 A 的应用程序要能和主机 B 的应用程序通信,必须通过 Socket 建立连接,而建立 Socket 连接必须需要底层 TCP/IP 协议来建立 TCP 连接。建立 TCP 连接需要底层 IP 协议来寻址网络中的主机。我们知道网络层使用的 IP 协议可以帮助我们根据 IP 地址来找到目标主机,但是一台主机上可能运行着多个应用程序,如何才能与指定的应用程序通信就要通过 TCP 或 UPD 的地址也就是端口号来指定。这样就可以通过一个 Socket 实例唯一代表一个主机上的一个应用程序的通信链路了。

建立通信链路

当客户端 要与服务端通信,客户端首先要创建一个 Socket 实例,操作系统将为这个 Socket 实例分配一个没有被使用的本地端口号,并创建一个包含本地和远程地址和端口号的套接字数据结构,这个数据结构将一直保存在系统中直到这个连接关闭。在创建 Socket 实例的构造函数正确返回之前,将要进行 TCP 的三次握手协议,TCP 握手协议完成后,Socket 实例对象将创建完成,否则将抛出 IOException 错误。

与之对应的服务端 将创建一个 ServerSocket 实例,ServerSocket 创建比较简单只要指定的端口号没有被占用,一般实例创建都会成功,同时操作系统也会为 ServerSocket 实例创建一个底层数据结构,这个数据结构中包含指定监听的端口号和包含监听地址的通配符,通常情况下都是“*”即监听所有地址。之后当调用 accept() 方法时,将进入阻塞状态,等待客户端的请求。当一个新的请求到来时,将为这个连接创建一个新的套接字数据结构,该套接字数据的信息包含的地址和端口信息正是请求源地址和端口。这个新创建的数据结构将会关联到 ServerSocket 实例的一个未完成的连接数据结构列表中,注意这时服务端与之对应的 Socket 实例并没有完成创建,而要等到与客户端的三次握手完成后,这个服务端的Socket 实例才会返回,并将这个 Socket 实例对应的数据结构从未完成列表中移到已完成列表中。所以 ServerSocket 所关联的列表中每个数据结构,都代表与一个客户端的建立的TCP 连接。

TCP短连接

TCP短连接,client向server发起连接请求,server接到请求,然后双方建立连接。client向server 发送消息,server回应client,然后一次读写就完成了,这时候双方任何一个都可以发起close操作,不过一般都是client先发起 close操作。因为一般的server不会回复完client后立即关闭连接的,当然不排除有特殊的情况。从上面的描述看,短连接一般只会在client/server间传递一次读写操作。短连接的优点是:管理起来比较简单,存在的连接都是有用的连接 ,不需要额外的控制手段。

TCP长连接

长连接,client向server发起连接,server接受client连接,双方建立连接。Client与server完成一次读写之后,它们之间的连接并不会主动关闭,后续的读写操作会继续使用这个连接。

TCP保活功能 ,保活功能主要为服务器应用提供,服务器应用希望知道客户主机是否崩溃,从而可以代表客户使用资 源。如果客户已经消失,使得服务器上保留一个半开放的连接,而服务器又在等待来自客户端的数据,则服务器将应远等待客户端的数据,保活功能就是试图在服务器端检测到这种半开放的连接。如果一个给定的连接在两小时内没有任何的动作,则服务器就向客户发一个探测报文段。客户主机必须处于以下4个状态之一:

1.客户主机依然正常运行,并从服务器可达。客户的TCP响应正常,而服务器也知道对方是正常的,服务器在两小时后将保活定时器复位。

2.客户主机已经崩溃,并且关闭或者正在重新启动。在任何一种情况下,客户的TCP都没有响应。服务端将不能收到对探测的响应,并在75秒后超时。服务器总共发送10个这样的探测 ,每个间隔75秒。如果服务器没有收到一个响应,它就认为客户主机已经关闭并终止连接。

3.客户主机崩溃并已经重新启动。服务器将收到一个对其保活探测的响应,这个响应是一个复位,使得服务器终止这个连接。

4.客户机正常运行,但是服务器不可达,这种情况与2类似,TCP能发现的就是没有收到探查的响应。

从上面可以看出,TCP保活功能主要为探测长连接的存活状况,不过这里存在一个问题,存活功能的探测周期太长,还有就是它只是探测TCP连接的存活,属于比较斯文的做法,遇到恶意的连接时,保活功能就不够使了。

在长连接的应用场景下,client端一般不会主动关闭它们之间的连接,Client与server之间的连接如果一直不关闭的话,会存在一个问 题,随着客户端连接越来越多,server早晚有扛不住的时候,这时候server端需要采取一些策略,如关闭一些长时间没有读写事件发生的连接,这样可以避免一些恶意连接导致server端服务受损;如果条件再允许就可以以客户端机器为颗粒度,限制每个客户端的最大长连接数,这样可以完全避免某个蛋疼的客户端连累后端服务。

长连接和短连接的产生在于client和server采取的关闭策略,具体的应用场景采用具体的策略,没有十全十美的选择,只有合适的选择。

HTTP长连接与短连接

长连接 :client方与server方先建立连接,连接建立后不断开,然后再进行报文发送和接收。

这种方式下由于通讯连接一直存在。此种方式常用于P2P通信。

短连接 :Client方与server每进行一次报文收发交易时才进行通讯连接,交易完毕后立即断开连接。

此方式常用于一点对多点通讯。C/S通信。

长连接和短连接异同

长连接: 长连接多用于操作频繁,点对点的通讯,而且连接数不能太多的情况。

每个TCP连接的建立都需要三次握手,每个TCP连接的断开要四次握手。

如果每次操作都要建立连接然后再操作的话处理速度会降低,所以每次操作后,下次操作时直接发送数据就可以了,不用再建立TCP连接。例如:数据库的连接用长连接,如果用短连接频繁的通信会造成socket错误,频繁的socket创建也是对资源的浪费。

\ 短连接\

发送接收方式

1、异步:报文发送和接收是分开的,相互独立,互不影响的。这种方式又分两种情况:

异步双工: 接收和发送在同一个程序中,有两个不同的子进程分别负责发送和接送。

异步单工: 接送和发送使用两个不同的程序来完成。

2、同步:报文发送和接收是同步进行,即报文发送后等待接送返回报文。同步方式一般需要考虑超时问题,试想我们发送报文以后也不能无限等待啊,所以我们要设定一个等待时候。超过等待时间发送方不再等待读返回报文。直接通知超时返回。

阻塞与非阻塞方式

1、非阻塞方式:读函数不停的进行读动作,如果没有报文接收到,等待一段时间后超时返回,这种情况一般需要指定超时时间。

2、阻塞方式:如果没有接收到报文,则读函数一直处于等待状态,知道报文到达。

及时通信与游戏的长短连接

实际场合究竟需要使用短连接还是长连接,主要看实时性要求、数据流向和并发量这三个问题。

长连接优点: 节约TCP握手时间,可以保证高实时性,数据流向可以采用服务器端的主动推模式。长连接缺点 :并发量不宜太高,持续占用服务端口(相对消耗资源)。

长连接、长轮询一般应用与WebIM、ChatRoom和一些需要及时交互的网站应用中。其真实案例有:WebQQ、Hi网页版、Facebook IM等。

1.现在游戏中的玩家与玩家之间的聊天无法实现实时性,而且系统有邮件或信息时也不能及时的通知玩家

2.客户端每隔几秒就会发送一个请求,这样服务器的压力岂不是很大?

NIO没有任何问题,大规模长连接处理的主流都是用NIO;而且也不是Java发明的,本身就是借助了操作系统的网络管理能力。

http keep-alive与tcp keep-alive ,不是同一回事,意图不一样。http keep-alive是为了让tcp活得更久一点,以便在同一个连接上传送多个http,提高socket的效率。而tcp keep-alive是TCP的一种检测TCP连接状况的保鲜机制

Maven问题汇总 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 <plugin > <groupId > org.apache.maven.plugins</groupId > <artifactId > maven-antrun-plugin</artifactId > <executions > <execution > <phase > generate-resources</phase > <configuration > <target > <exec executable ="cmd" > <arg value ="${project.basedir}/../build/spark-build-info" /> <arg value ="${project.build.directory}/extra-resources" /> <arg value ="${project.version}" /> </exec > </target > </configuration > <goals > <goal > run</goal > </goals > </execution > </executions > </plugin >

上面的这个插件 antrun里面的命令在linux环境下使用bash没有问题,在linux环境下应该配置bash

Maven手动添加Jar包之后没有加载 File->Setting->Maven->Repositories->Update(选择本地仓库的路径)

Active 使用遇到的坑 线上activemq内存超过限制,导致生产者无法推送告警信息。Activemq重启,导致部分堆积数据丢失

考虑一下ActiveMQ的监控

Redis持久化 RDB模式全栈快照,当内存比较大,访问比较频繁时(我们的设备实时信息是典形的写多读少,异于一般的写少读多的情况),刷新频率高,磁盘IO要求非常大。

AOF模式,文件体大,Rewrite时会有RDB类似的情况

AOF重写或是RDB进行Dump时都会fork子进程,当Redis使用物理内存过半时,会失败

LinkedList等队列size() JDK自带队列size()需要遍历集合,如果集合数据比较大,且该函数比较频繁访问情况下,可能会有性能问题。并发接近万数量级慎用

(可以用Stopwatch监控程序每个步骤运行时间)

开源协议

Flink问题汇总 Flink使用滑动窗口出现的一个问题 使用滑动窗口保存checkpoint失败,日志里面没有错误日志,个别情况下在使用不同的时间语义会出现成功的情况。

Flink数据写入了HDFS,Hive没有识别 1.11版本,需要设置sink.partition.commit参数,分区表

Flink-1.12.0编译密码: flink-runtime-web工程有几个特点,

=> 在网络OK,别的问题都没有的情况下,第一次编译成功,后面编译的话会报错(npm或者node.js被占用的错误),也就是说,只有第一次能编译成功。

时空数据结构简介

后面如果有时间的话 会把这部分独立出去重新整理一章

所谓时空数据,顾名思义,包含了两个维度的信息:空间信息与时间信息。空间信息,以地理位置点最为基础,还包括线、多边形以及更为复杂的多维结构。最典型的时空数据,莫过于移动对象的轨迹点数据,如每隔5秒钟记录的车辆实时位置信息。这类数据,在物联网领域司空见惯,在可预见的未来,这类数据将会出现爆炸性的增长。

关于时空索引,这里,了解到的主流技术有R-Trees、Quad-Trees、K-D Trees以及Space Filling Curve这四种技术。

RTree R-Trees源自论文《R-Trees: A Dynamic Index Structure For Spatial Searching》,下面的图也源自此论文:

R-Trees基于这样的思想设计:

每一个空间对象,如一个多边形区域,都存在一个最小的矩形,能够恰好包含此时空对象,如上图中的矩形R6所包含的弯月形区域。这个最小包围矩形被称之为MBR(Minimum Bounding Rectangle)。

多个相邻的矩形,可以被包含在一个更大的最小包围矩形中。如R6、R9以及R10三个矩形,可以被包含在R3中,而R11与R12则被包含在R4中。

继续迭代,总能找到若干个最大的区域,以一种树状的形式,将所有的时空对象给容纳进去,如上图中的R1, R2。这样,整个树状结构,呈现如下:

从最小的矩形区域,到最大的矩形区域,就好比地图中的行政区域划分:村 -> 县 -> 市 -> 省份。查询时,先从锁定的最大区域开始,逐级缩小比例尺后,就可找到最终的对象。如若将上图中的R1与R2理解成两个平级的”行政区域”,却又存在本质的区别:不同的行政区域,并不存在相互重叠,而R1与R2却可能是重叠的。

R-Trees的定义:

每一个Leaf Node包含m到M个索引记录(Root节点除外)。

每一个索引记录是一个关于(I, tuple-identifier)的二元组信息,I是空间对象的最小包围矩形,而tuple-identifier用来描述空间对象本身。

每一个Non-leaf节点,包含m到M个子节点(Root节点除外)。

Non-leaf节点上的每一个数据元素,是一个(I, child-pointer)的二元组信息,child-pointer指向其中一个子节点,而I则是这个子节点上所有矩形的最小包围矩形。

上图中,R3、R4以及R5,共同构成一个non-leaf节如点,R3指向包含元素R8,R9以及R10的子节点,这个指针就是child-pointer,而与R8,R9以及R10相关的最小包围矩形,就是I。

Root节点至少包含两个子节点,除非它本身也是一个Leaf Node。

所有的Leaf Nodes都出现在树的同一层上。

从定义上来看,R-Trees与B-Trees存在诸多类似:Root节点与Non-Leaf节点,均包含限定数量的子节点;所有的Leaf Nodes都出现在树的同一层上。这两种树也都是自平衡 的。

前面也已经提到了,B-Trees主要用来存放一维排序的数据元素,而R-Tree存放的则是多维空间数据元素。从查询方式上来看,两者也存在显著的差异:B-Trees更擅长于数据点查,它的设计并不利于数据的范围查询。基于空间元素的查询,却以范围查询为主,而且往往需要对多个子树进行并行查询,例如,在地图上划定某一个区域,查询这个区域内有哪些公园,可能有多个子树都与划定的这个区域存在交集。从这一点看来,R-Tree的搜索性能其实并没有很好的保障。

R-Trees有多种变种,如R+-Trees,R*-Trees,X-Trees, M-Trees,BR-Trees等等,不再展开过多的介绍。

Quad-Trees HBase中的数据按照RowKey单维度排序组织,而我们现在却面临的是一个多维数据问题。因此,HBase如果想很好的支持时空数据的存储,需要引入时空索引技术。

上图中的A,B,C,E,F,G均为Point,以每一个Point作为中心点,可以将一个区间分成4个象限。

假设,先写入Point A,以A为中心,将整个区间分成了4个象限。

写入Point B,Point B位于A的东北象限中,同样,以B为中心,依然可以将A东北象限进一步细分为4个子象限。

写入Point C,Point C位于A的东南象限中,以C为中心,可以将A的东南象限细分成4个子象限。

…..

任何新写入的一个Point,总能找到一个某一个已存在的Point的子象限,来存放这个新的Point。

整个树状结构呈现如下:

可见,Quad-Trees有几个鲜明的特点:1. 对于非叶子节点,均包含4个子节点,对应4个面积不一的象限。2.不平衡,树的结构与数据的写入顺序直接相关 。3.有空的Leaf Nodes,且所有的Leaf Nodes则是”参差不齐”的(并不一定都出现在树的同一层中)。4.数据既可能出现在分枝节点中,也可能出现在叶子节点中。

因为Quad-Trees存在诸多变种,为了有所区分,上面提到的最简单的这种Quad-Tree,被称之为Point Quad-Trees。还有一种典型的Quad-Trees,被称之为Point Region QuadTrees(简称为PR QuadTrees):

PR Quad-Trees中,每一次迭代出来的4个象限,面积相同,且不依赖于用户数据Point作为分割点,或者说,数据分区与用户数据无关 。每一个划分出来的子象限中,只允许存在一个Point。

与Point Quad-Trees相比,PR Quad-Trees允许两份不同的数据集,拥有相同的分区信息。但PR Quad-Trees存在的问题也明显:1. 两个相邻的Points,可能在树的Level高度上相隔甚远。2.两份数据集如果追求相同的分区信息,可能需要进行足够粒度的分割,这可能导致空间浪费。

K-D Trees K-D Trees是一种针对高维点向量数据的索引结构,一棵简单的K-D Tree如下图所示(原图源自James Fogarty的”K-D Trees and Quad Trees”,但为了更直观,关于分区分割线的线条做了改动):

与Quad Trees思想类似,K-D Trees也是将整个区间进行不断分割,不同之处在于,Quad Trees每一次迭代,将一个区间分割成四个象限,而K-D Trees则是分成左右或上下两个区间。如上图所示:S1把整个空间分成了左右两个区间,左侧区间中,又被S2横向分割成了上下两个区间,而S3又在S2的分割基础上,将下部分分割成了左右两个区间,….

Space Filling Curve 如果将一个完整的二维空间,分割成一个个大小相同的矩形,可以将Space Filling Curve简单理解为它是一种将所有的矩形区域用一条线”串”起来的方法,因”串”的方式不同,也就引申出了不同的Space Filling Curve算法。

比较典型的如Z-Order Curve:

再如Hilbert Curve:

GeoMesa使用了基于Z-order填充曲线的GeoHash空间索引技术, 并针对时间维度进行了扩展,具体分为: • Z2:空间,点索引 • Z3:时间+空间,点索引 • XZ2:空间,线\面索引 • XZ3:时间+空间,线\面索引。

为什么选择了RTree =>

原先的项目中选择RTree

别的项目没有RTree这么成熟的工业库

R树的操作 搜索 R树的搜索操作很简单,跟B树上的搜索十分相似。它返回的结果是所有符合查找信息的记录条目。而输入是什么?输入不仅仅是一个范围了,它更可以看成是一个空间中的矩形。也就是说,我们输入的是一个搜索矩形。

插入 R树的插入操作也同B树的插入操作类似。当新的数据记录需要被添加入叶子结点时,若叶子结点溢出,那么我们需要对叶子结点进行分裂操作。显然,叶子结点的插入操作会比搜索操作要复杂。插入操作需要一些辅助方法才能够完成。

删除 R树的删除操作与B树的删除操作会有所不同,不过同B树一样,会涉及到压缩等操作。相信读者看完以下的伪代码之后会有所体会。R树的删除同样是比较复杂的,需要用到一些辅助函数来完成整个操作。

优化

1 2 3 Rectangle r = Geometries.rectangle(1.0 , 2.0 , 3.0 , 4.0 ); Rectangle r = Geometries.rectangle(1.0f , 2.0f , 3.0f , 4.0f );

理论上这样使用RTree消耗的内存只有Double的一半。

使用R-Tree的变种 R*-Tree,对数据结构进行了优化,并且同样存在成熟的常用项目 RTee2 可以使用。

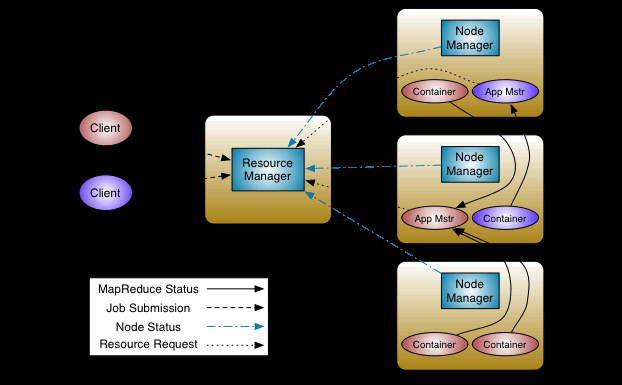

Base4BigData(Version.1) MapReduce MapReduce产生的灵感来源于2004年Google发表的《MapReduce》论文中的大数据计算模型,用于大规模数据集(TB甚至PB级)的并行计算,利用分治策略,将计算过程分两个阶段,Map阶段和Reduce阶段,可谓是第一代大数据分布式计算引擎,为后来各类优秀的大数据计算引擎的出现提供了基础和可行性。

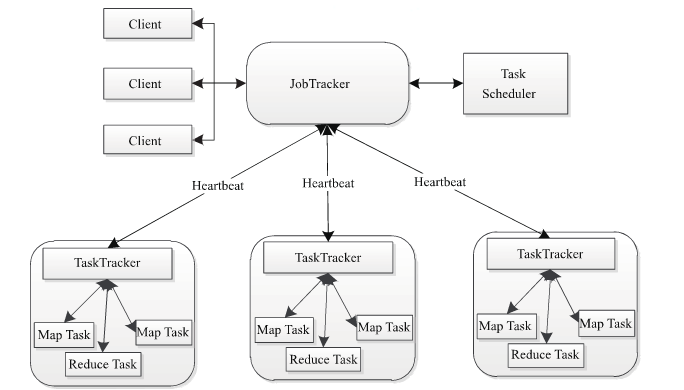

架构 MapReduce 1.x架构如下:

客户端向JobTracker提交任务

JobTraker将任务拆解为多个子任务,分配给TaskTracker执行TaskTracker定时与JobTracker保持心跳,汇报任务执行情况

存在的问题:

单点故障:一旦JobTracker出现故障,会导致任务无法提交和正常执行

JobTracker负载高:所有的任务的提交和分配以及资源管理都是由JobTracker控制,压力过于集中

场景有限制:只能运行MapReduce作业,可兼容性差

为了解决MR v1的问题,MapReduce v2引入了资源管理器YARN (Yet Another Resource Negotiator),即新一代的MapReduce 2.0。

YARN中的重要角色及功能:

ResourceManager :资源管理节点(RM),对应MR v1的JobTracker

负责处理来自客户端的提交的Job

启动Application Master管理任务

监控Application Master状态

为NodeManager分配资源(CPU、内存、磁盘、网络)

NodeManager :工作节点(NM),对应MR v1的TaskTracker

管理节点container任务资源和运行情况

与ResourceManager保持通信,汇报自身的状态

Application Master :任务管理服务(AM),其实就是ResourceManager的小弟

负责检查集群资源,申请mr程序所需资源

分配任务到相应的container容器执行

监控任务执行状态并向ResourceManager汇报任务执行情况

Container :YARN资源抽象,封装了节点上的资源,如内存、CPU、磁盘等

YARN的优势:

ResourceManager支持HA,解决了JobTracker单点故障的问题,提高集群可用性

实现资源管理和job管理分离,解决了JobTracker负载高的难题

提供Application Master负责监控所有的任务,解决了JobTracker集中管理监控的压力

高扩展性,不仅可以跑mr任务,还支持spark作业以及其他计算引擎任务

提高了资源的利用率

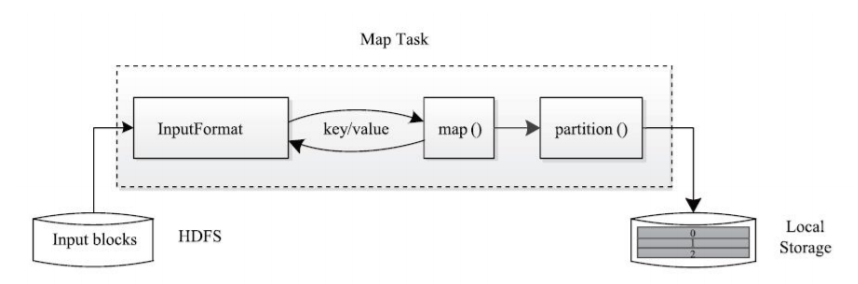

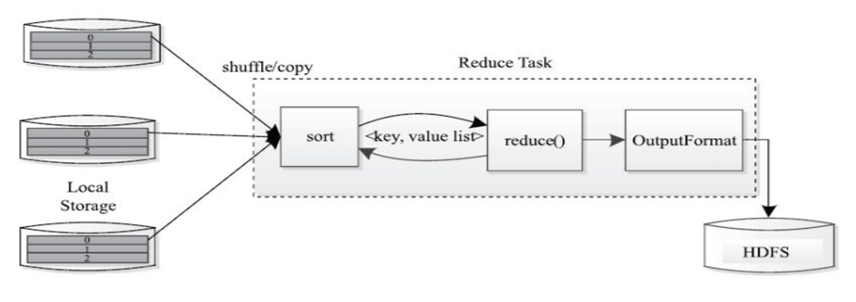

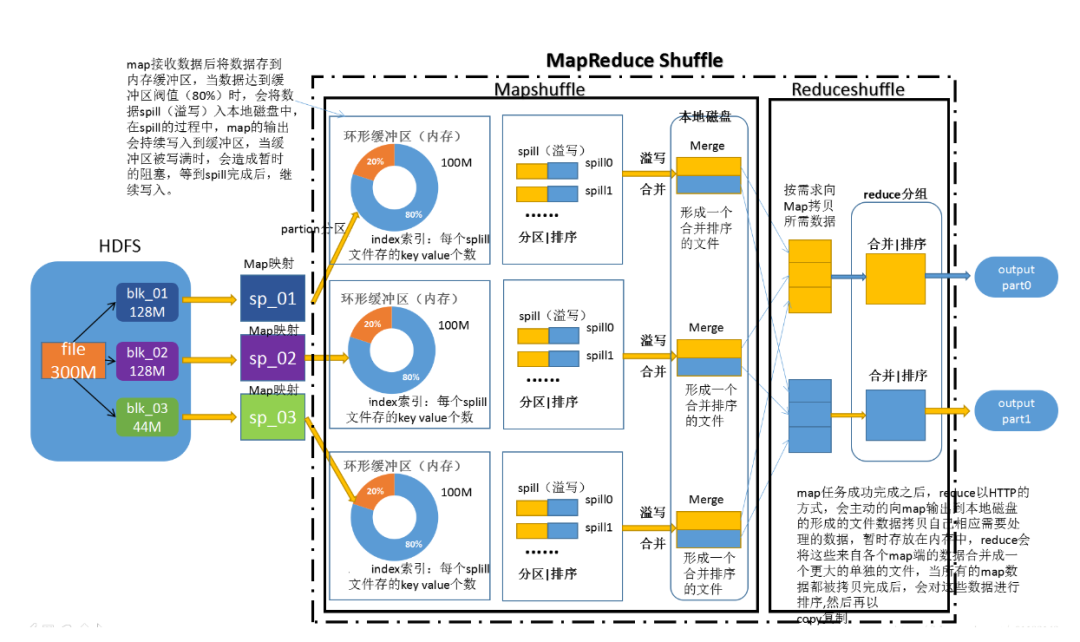

MapReduce核心计算阶段 Mapper阶段:负责数据 的载入、解析、转换和过滤,map任务的输出被称为中间键和中间值

Reducer阶段:负责处理map任务输出结果,对map任务处理完的结果集进行排序、局部聚合计算再汇总结果

MapReduce为什么慢?

MapReduce是基于磁盘数据进行计算的

Shuffle过程进行一系列分区、排序,耗费大量时间

map计算结果频繁落盘

reduce任务通过磁盘获取数据,占用IO

spill会会产生大量的小文件,极大占用集群的资源

容错性差,错了就重头来过

MapReduce抽象层次低,只有map和reduce两种,处理数据效率较低

因此MapReduce只适用于处理大规模离线数据,延时高。MapReduce的局限性推动了计算引擎技术的革新,Spark的出现是为了解决MapReduce计算慢的问题,随着数据量的指数增长,对数据处理效率有了更高的要求,我们需要在更短的时间内得到正确的结果。

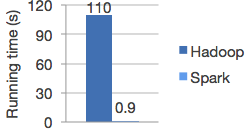

Spark Apache Spark是用于大规模数据处理的统一分析计算引擎,最初诞生于加州大学伯克利分校的AMP Lab实验室。基于内存进行并行计算,通过使用最先进的DAG调度器、查询优化器和物理执行引擎,实现了批处理和流处理的高性能,与Hadoop MapReduce相比,运行在内存中的计算速度要快上100倍(实际上或许没有快这么多),但是可见spark是要比Hadoop MapReduce计算能力更强的计算引擎。

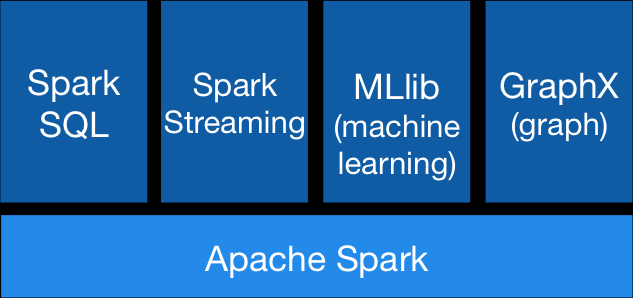

组件角色 Spark由Spark Core、Spark SQL、Spark Streaming、MLib和GraphX四大组件构成 .

角色说明:

Spark Core:spark的核心,将数据抽象为弹性分布式数据集(RDD),提供了分布式任务调度,RPC通信、序列化和压缩等特性,是内存计算的框架,用于离线计算

Spark SQL:基于Spark Core之上用于结构化数据建模和数据处理组件,实现交互式查询

Spark Streaming:利用Spark Core快速调度能力进行流式计算

MLib:是Spark上分布式机器学习框架,提供了大量的算法

GraphX:是Spark上的分布式图形处理框架,能进行高效的图计算

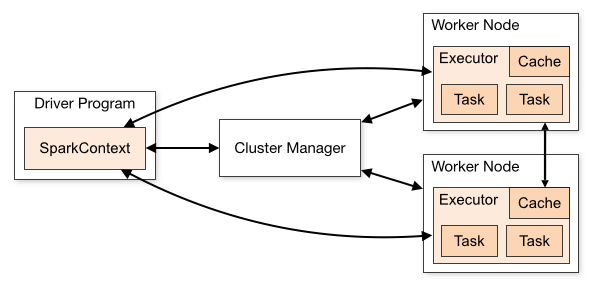

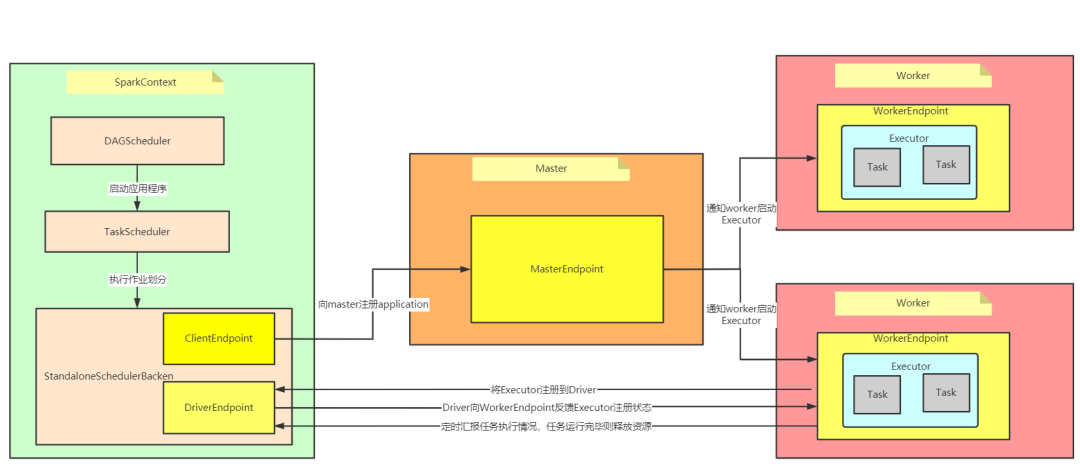

架构 Spark是一个典型的master/slave主从架构,基于内存计算引擎,提供了多种缓存机制,将RDD 缓存到内存或者磁盘中,这种机制使得Spark可以进行迭代计算和数据共享,从而减少数据读取的IO开销,架构如下:

Driver :初始化Spark运行环境,创建SparkContext上下文环境,是用户程序的入口,即main() 方法Cluster Manager :资源管理器,目前支持Standalone、YARN、Mesos和Kubernetes这几种模式,在Standalone模式中,Cluster Manager即为Master节点,控制整个集群Worker :spark计算节点,负责计算任务的管理,为task分配并启动Executor,定时向Cluster Manager汇报任务执行情况Executor :Spark Task工作的容器,是用户程序在worker节点上的一个进程,运行计算任务,负责数据的读取和写入,缓存中间数据

工作原理

Driver驱动程序会初始化SparkContext

初始化过程中会启动DAGScheduler和TaskScheduler

TaskScheduler通过后台进程向Master注册用户程序Master收到注册请求之后会通知Worker为用户程序启动多个Executor容器

Executor反向SparkContext注册

SparkContext将应用程序发给ExecutorSparkContext完成初始化,构建DAG,创建Job并且根据action操作划分Stage,形成TaskSet发送给TaskScheduler,最后发给Executor执行运行完释放资源

Spark 为什么比MapReduce快

Spark相对于MapReduce减少了磁盘IO,没有太多中间结果落盘

Spark采用了多线程模型,基于线程池复用降低task线程的开销

spark提供了多种缓存策略,避免了重复计算

灵活的内存管理策略

Spark的DAG(有向无环图)算法

提供丰富的抽象方法,MapReduce只有map和reduce两种抽象

缓存和checkpoint,通过lineage实现高度容错性

以上列举了spark比MapReduce快的部分特性,Spark的出现逐步取代了MapReduce成为新一代离线计算引擎的最佳选择,不仅如此,spark还提供了Spark Streaming组件作为流式计算引擎。

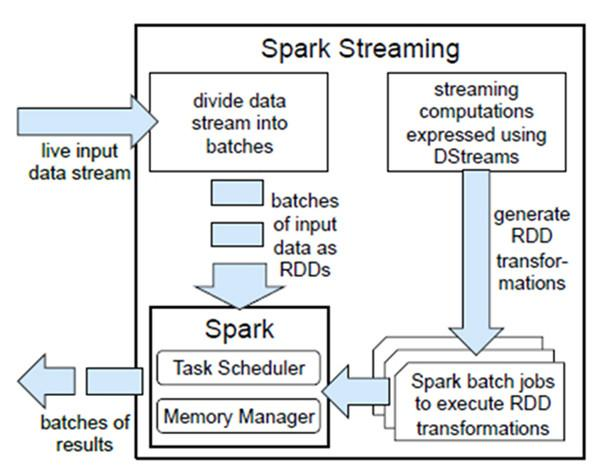

Spark Streaming Spark Streaming是Spark Core API的扩展,支持实时数据流的可伸缩、高吞吐量、容错流处理。支持多种数据源,数据可以从Kafka、Flume、HDFS、S3、Kinesis或TCP套接字等许多来源获取,并可以使用复杂的算法处理,这些算法由map、reduce、join和window等高级函数表达。最后,可以将处理过的数据推送到文件系统、数据库和实时仪表板中。

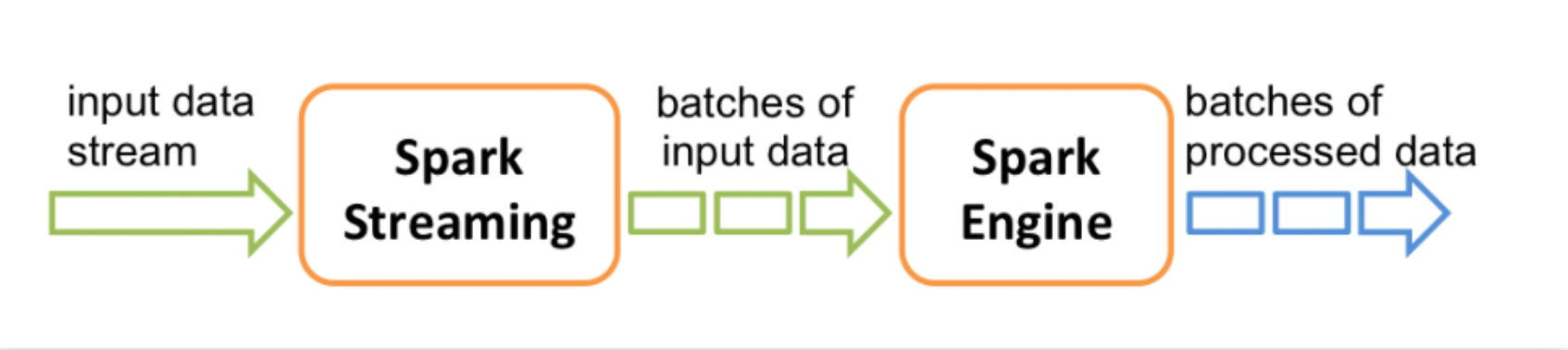

工作模型

Spark Streaming基于micro batch方式的计算和处理流数据,提供了称为离散流或DStream的高级抽象,它表示连续的数据流。将接收到的数据流切分为多个独立的DStream,本质上也是一系列RDD,通过spark计算引擎进行计算。

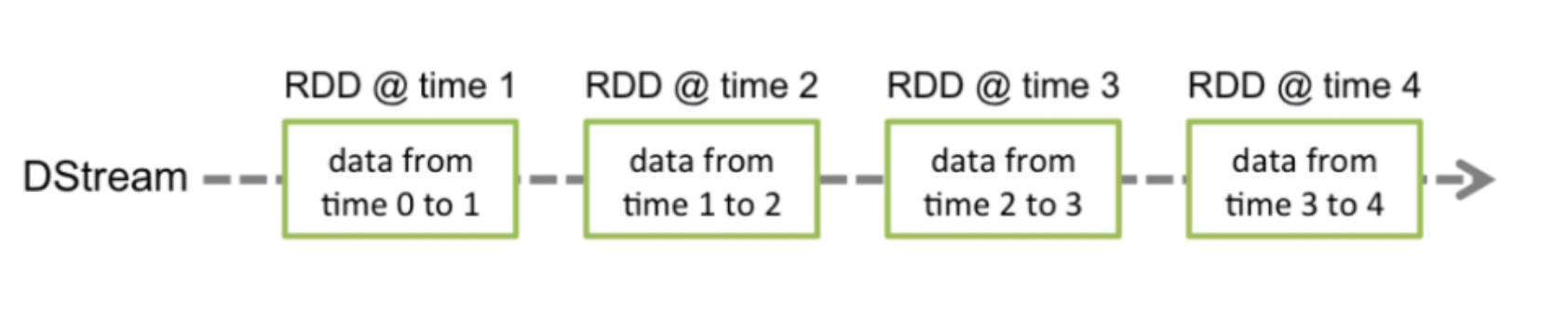

DStreams(Discretized Streams) 离散数据流是Spark Streaming提供的基本抽象,将待处理数据转变为连续不断的数据流,可以是外部数据源转换而来,也可以通过内部流之间的转换生成,从DStream的内部流模型可以看到Dstream就是由一系列的RDD组成。

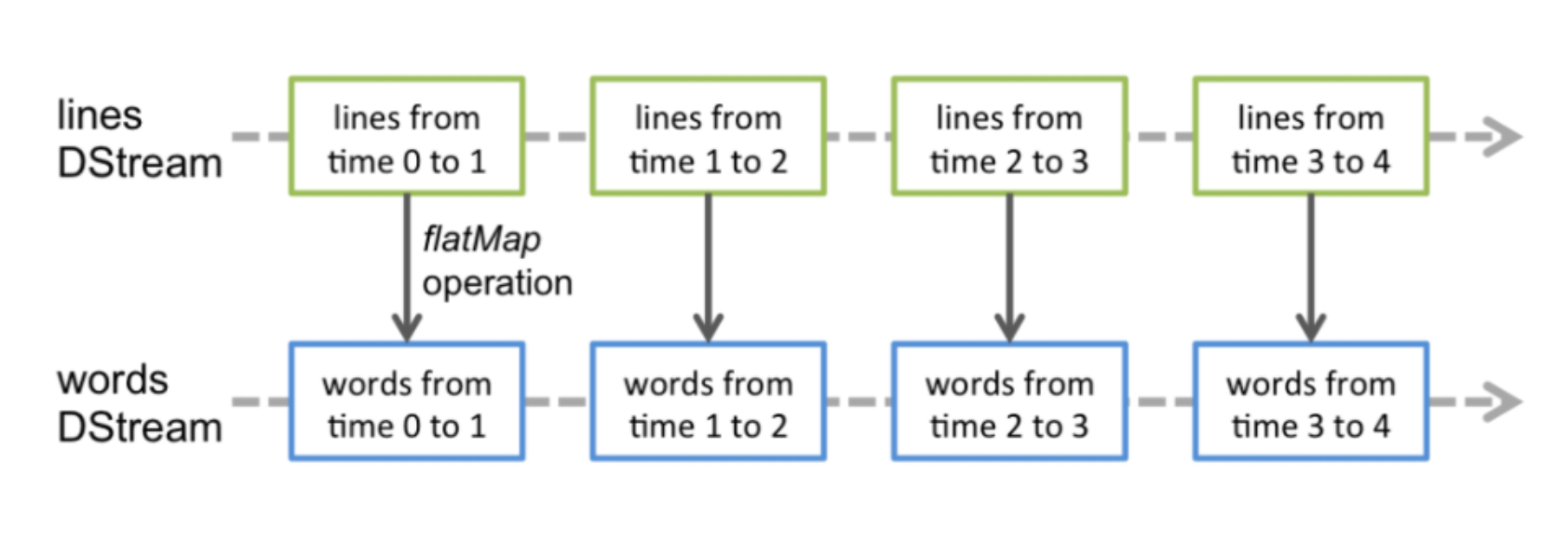

实际上,Dstream执行的操作都会转换为对底层RDD的操作。

Spark Streaming是怎么实现数据实时计算的呢?

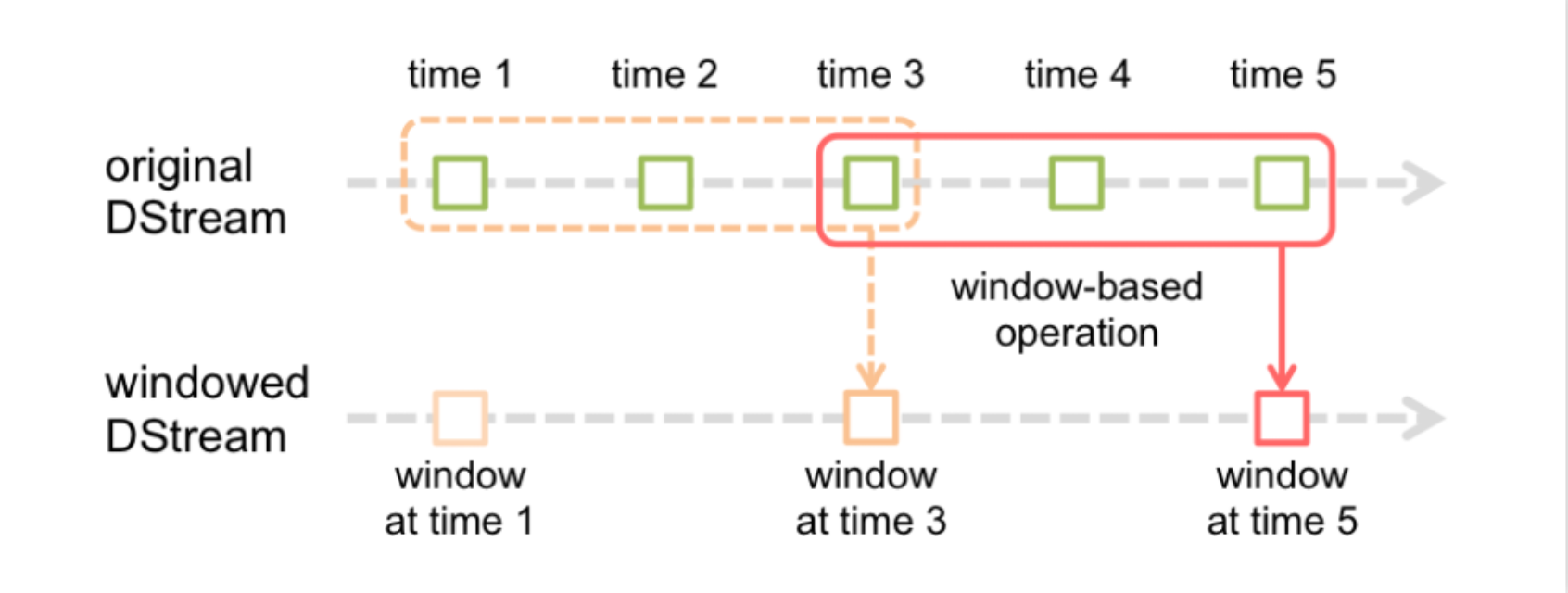

当spark Streaming接收到数据后,会将数据流切分成多个批次,形成有界的数据集,设置时间间隔,当不同批次的数据进入窗口后会触发计算机制,通过Spark Core进行一系列tranformation和action操作,因为划分批次之后的数据比较小,实时计算得出结果。

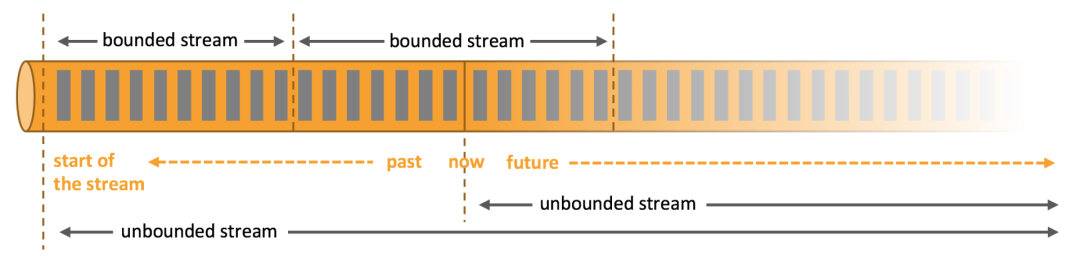

为什么要用Spark Streaming呢? 从数据的边界来说,我们可以把数据分为有界数据和无界数据。顾名思义,有界数据是有范围的,一般来说与时间是强关联的,以历史数据最为典型。而无界数据就是难以限定范围的数据,会持续不断发生变化,最常见的场景就是实时数据流,看不到数据的尽头,一直在发生。

MapReduce和Spark SQL等框架只能进行离线计算,无法满足实时性要求高的业务场景,如购买商品后进行实时推荐、实时交易业务等等。而spark Streaming巧妙地将数据细分为多个微小的批次,依赖于spark计算引擎能做到准实时计算,不是真正意义上的实时计算,尽管如此,spark Streaming还是得到了业界的认可和广泛应用。

Spark Streaming优势:

实时性:Spark Streaming 是一个实时计算框架,微批处理数据,延迟可以控制到秒级

高容错性:Spark Streaming底层依赖RDD lineage特性、缓存机制、checkpoint机制以及WAL预写日志,可以实现高度容错

高吞吐:相对于实时计算框架Storm吞吐量更高

一体化:依托spark生态,不仅能进行实时计算,还能应用于机器学习和Spark SQL场景

对于大部分企业来说,秒级的延时是可以接受的,而且一个大数据项目通常会包含离线计算、交互式查询、数据分析、实时计算等模块,Spark Streaming毫无疑问是很好的选择。

Storm storm是一个真正的实时流计算引擎,相对于Spark Streaming的微批处理,storm则是来一条数据计算一条数据,延时可以控制到毫秒级。

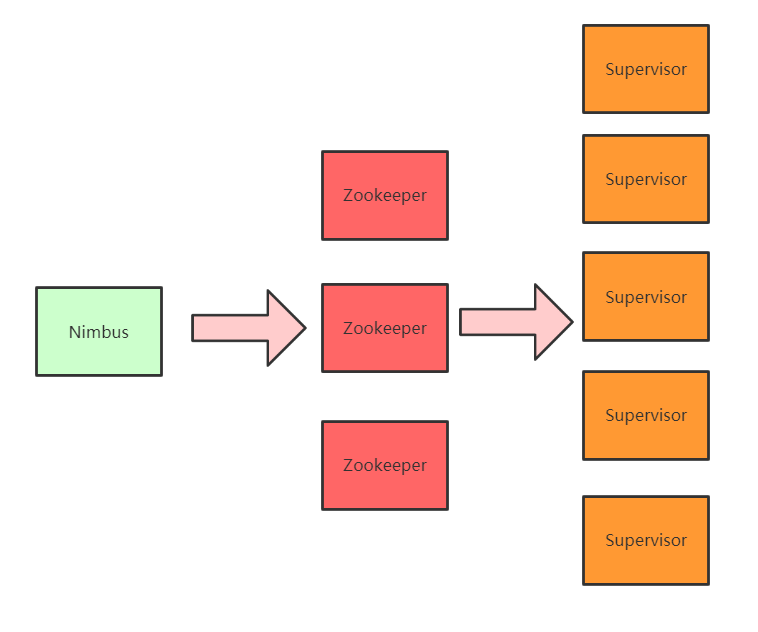

Storm架构 storm的架构与Hadoop相似,都是master/slave主从架构。

成员

Storm

Hadoop

主节点

Nimbus

JobTracker

从节点

Supervisor

TaskTracker

计算模型

Spout / Bolt

Map / Reduce

应用程序

Topology

Job

工作进程

Worker

Child

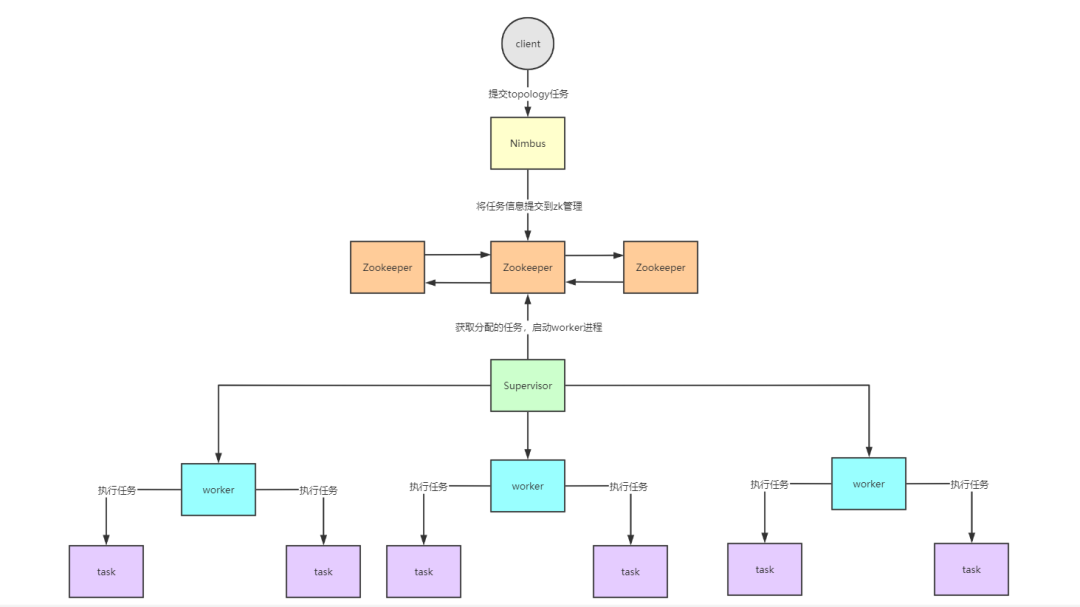

Nimbus:master节点,负责提交任务,分配到supervisor的worker上,运行Topology上的Spout/Bolt任务

Zookeeper:协调节点,负责管理storm集群的元数据信息,比如heartbeat信息、集群状态和配置信息以及Nimbus分配的任务信息等

Supervisor:slave节点,负责管理运行在supervisor节点上的worker进程

Storm工作流程

客户端提交topology任务到Nimbus节点

Nimbus主节点将任务提交到zookeeper集群管理

Supervisor节点从Zookeeper集群获取任务信息

启动worker进程开始执行任务

Storm Vs Spark Streaming 用一个生动形象的生活场景来比喻Storm和Spark Streaming,Storm好比是手扶电梯,一直在运行,来一个人都会将他带上/下楼,而Spark Streaming更像是升降电梯,要装满一批人才开始启动。

storm可以实现毫米级计算响应 VS Spark Streaming只能做到秒级响应

Storm吞吐量低 VS Spark Streaming吞吐量高

Item

Storm

Spark Streaming

Streaming Model

Native

Micro-Batch

Guarantees

At-Least-Once

Exactly-Once

Back Pressure

No

Yes

Latency

Very Low

Low

Throughput

Low

High

Fault Tolerance

Record ACKs

RDD Based CheckPoint

Stateful

No

Yes(DStream)

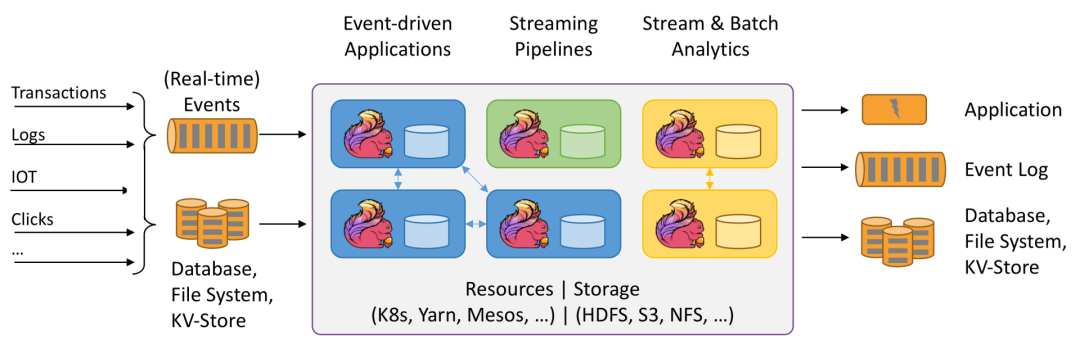

Flink Apache Flink是一个分布式处理引擎,用于在无边界和有边界 数据流上进行有状态的计算。Flink能在所有常见集群环境中运行,并能以内存速度和任意规模进行计算。现在Flink也是主流的实时流计算框架并且同时支持批处理,支持基于有状态的事件时间进行计算,成为大数据计算引擎的领头羊,大有盖过Spark风头之势。

擅长处理有界(bounded)数据和无界(unbounded)数据,有界数据通常指的是离线历史数据,用于批处理,而无界数据指数据流有定义数据产生的开始,却无法定义数据何时结束,因此无界数据流通常说的就是实时流,用于实时计算。

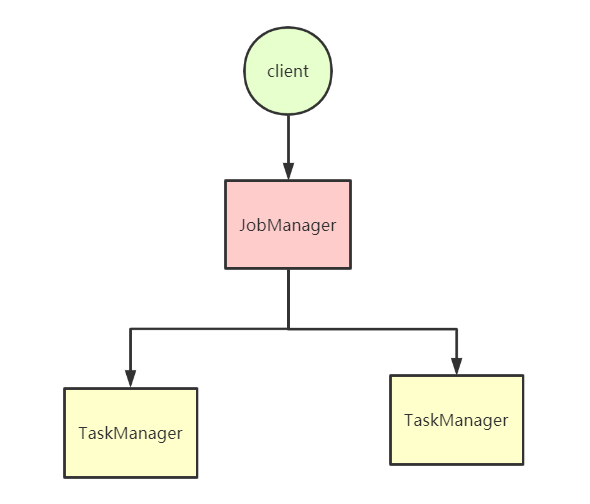

架构 Flink和Spark一样,也是主从架构,由JobManager和TaskManager组成

JobManager:主节点,负责处理客户端提交的Job,管理Job状态信息,调度分配集群任务,对完成的 Task 或执行失败做出反应、协调 checkpoint、并且协调从失败中恢复

TaskManager:从节点,负责管理节点上的资源,向JobManager汇报集群状态,执行计算JobManager分配的Task

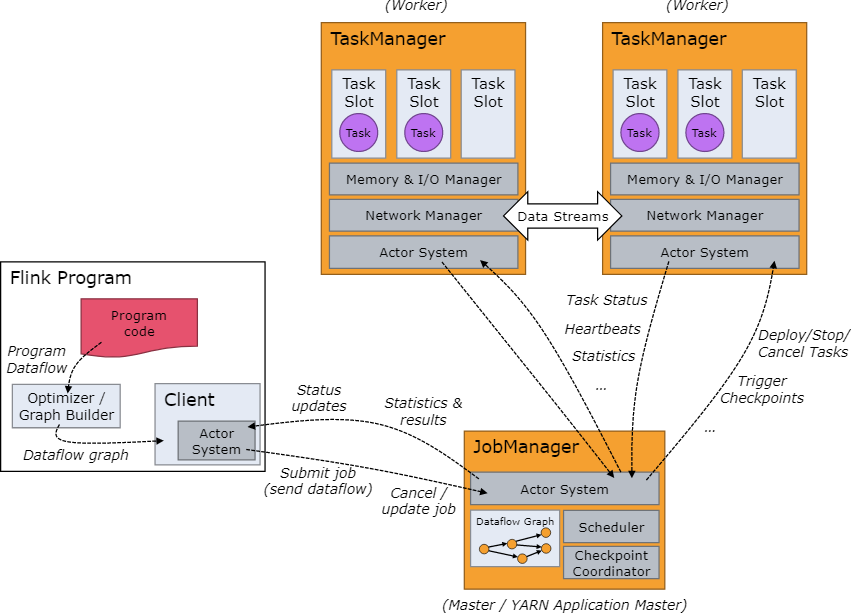

Flink工作调度

用户提交Flink程序时,client会对程序进行预处理,构建Dataflow graph,封装成Job提交到JobManager

JobManager接收到client提交的Job,获取并管理Job的基本信息,构建DAG执行计划,通过Scheduler调度任务并分配到对应的TaskManager节点

TaskManager向JobManager注册,JobManager将Job分配到TaskManager执行,每个Task Slot代表着用来执行Task的资源,包括了内存、cpu等

TaskManager与JobManager保持心跳,定时汇报节点资源情况以及任务执行情况

JobManager将将任务执行的状态和结果反馈给客户端

Flink的优势

Flink支持实时计算,且基于内存管理,性能优越

具有高吞吐、低延迟、高性能的流处理特性

Flink与Hadoop生态高度融合

高度灵活的时间窗口语义

流批一体化,同时支持批处理和流计算

高容错,基于分布式快照(snapshot)和checkpoint检查点机制

具有反压(Backpressure)功能

支持有状态计算的Exactly-once语义

可以进行机器学习处理(FlinkML)、图分析(Gelly)、关系数据处理(FLink SQL)以及复杂事件处理(CEP)

Flink VS Storm VS Spark Streaming

Item

Flink

Storm

Spark Streaming

Streaming Model

Native

Native

Micro-Batch

Guarantees

Exactly-Once

At-Least-Once

Exactly-Once

Back Pressure

Yes

No

Yes

Latency

Medium

Very Low

Low

Throughput

High

Low

High

Fault Tolerance

Checkouting

Record ACKs

RDD Based CheckPoint

Stateful

Yes(Operators)

No

Yes(DStream)

VSCODE 插件搜索 @installed 可以查到已经安装的插件

自动格式化代码:Shift + Alt + F

特别有用的正则:

1.删除A之后的所有字符用:A.*$

2.删除A之前的所有字符用:^([^s]*)A

####如果是其他字符就把A替换为其他字符

注释:如何是特殊字符注意转义

Anaconda Navigator & Pyhton & 脚本语言 & Others Anaconda Navigator 介绍 / 背景 conda anaconda anaconda-navigator pip virtualenv区别

Anaconda是一个包含180+的科学包及其依赖项的发行版本。其包含的科学包包括:conda, numpy, scipy, ipython notebook等。

conda是包及其依赖项和环境的管理工具。

pip是用于安装和管理软件包的包管理器。

virtualenv:用于创建一个独立的 Python环境的工具。

“Anaconda-Navigator”中已经包含“Jupyter Notebook”、“Jupyterlab”、“Qtconsole”和“Spyder”。

conda基础操作 1 2 3 4 5 6 7 8 9 创建环境 conda create -n envname python=xxx 删除环境 conda remove -n envname --all 进入环境 conda activate envname (old version: source activate xxx) 离开环境 conda deactivate (old version: source deactivate) 列出所有环境 conda info -e #这里列出环境的同时会列出该环境的绝对路径

conda参数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 conda install -y 覆盖提示,默认yes The following NEW packages will be INSTALLED: libgfortran: 1.0-0 numpy: 1.10.2-py27_0 openblas: 0.2.14-3 pandas: 0.17.1-np110py27_0 python-dateutil: 2.4.2-py27_0 pytz: 2015.7-py27_0 six: 1.10.0-py27_0 Proceed ([y]/n)? y 等于提前输入了这个y ------------------- conda install -c 这个c的意思是channel,也就是指定了下载通道,在出现某些网络问题的情况下可以换一个下载源就这个意思 -------------------

conda install 和 pip install 的区别 1 2 3 pip只能安装python包,而conda可以安装由任何语言编写的包 pip不能创建虚拟环境,需要借助另外的包,例如virtualenv,而conda可以创建虚拟环境。 pip是按照python时自带的,而conda需要安装anaconda才能用。

具体区别可以在找个官网上找到 https://www.anaconda.com/blog/understanding-conda-and-pip

conda更新 很多时候打不开可能也是因为要更新了

管理员运行 conda promptconda update anaconda-navigator

第三步 anaconda-navigator --reset

第四步 conda update anaconda-client

第五步 conda update -f anaconda-client

Jupyter Book 使用技巧 端口

1 默认8888 值得一提的是如果同时开启jupyter book和jupyterlab需要小心端口冲突

快捷键

1 快捷键这里不过多介绍,因为我本身就是远程到windows机器上 `等待补充`

显示多行输出

1 Jupyter Book默认只显示一行输出,要想显示多行输出,需要添加如下代码

1 2 from IPython.core.interactiveshell import InteractiveShellInteractiveShell.ast_node_interactivity = 'all'

简易命令

1 2 不必离开Jupyter笔记本来执行Shell命令,而是可以在命令开头使用感叹号(!)。例如,您可以安装软件包。 !pip install matplotlib

大量魔术命令

1 2 魔术命令(magic commands)是有助于提高生产率的特殊命令。您可能最熟悉下面的魔术命令,该命令让Notebook渲染Python Matplotlib创建的图表。 %matplotlib inline

1 2 3 4 5 6 7 %pwd #打印当前工作目录 %cd #更改工作目录 %ls #显示当前目录中的内容 %load [在此处插入Python文件名] #将代码加载到Jupyter Notebook %store [在此处插入变量] #这使您可以传递Jupyter Notebooks之间的变量 %who #使用它列出所有变量 %lsmagic # 查看完整的魔术命令列表

记录单元格运行时间

显示函数文档

shift + tab

1 2 3 # 在Jupyter Book里面查看这个Book后面的Python版本的命令 import sys sys.version

Python python基础 1 2 print("Hello, Jupyter Book" )

1 2 3 import keywordprint(keyword.kwlist)

[‘False’, ‘None’, ‘True’, ‘and’, ‘as’, ‘assert’, ‘async’, ‘await’, ‘break’, ‘class’, ‘continue’, ‘def’, ‘del’, ‘elif’, ‘else’, ‘except’, ‘finally’, ‘for’, ‘from’, ‘global’, ‘if’, ‘import’, ‘in’, ‘is’, ‘lambda’, ‘nonlocal’, ‘not’, ‘or’, ‘pass’, ‘raise’, ‘return’, ‘try’, ‘while’, ‘with’, ‘yield’]

1 2 3 4 5 6 7 8 1.01 ** 365 print('-------' * 10 ) 10 / 20 9 // 2

37.78343433288728

----------------------------------------------------------------------

0.5

1 2 3 4 """ 多行注释 """ print("多行注释" )

'\n多行注释\n'

多行注释

1 2 3 4 5 account = 1101 print(type(account))

<class 'int'>

1 2 3 inputStr = input("记录输入" )

记录输入 (内容 )

int

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 name = "demo" print("我的名字叫 %s" % name) num = 1 print("学号是 %09d" % num) price = 8.5 weight = 7.5 money = price * weight print("苹果单价 %.2f元/斤 ,购买了 %.3f斤,需要支付%.4f元" % (price,weight,money)) scale = 0.8 print("数据比例是 %.2f%%" % (scale * 100 ))

我的名字叫 demo

1 2 3 import randomrandom.randint(10 ,20 )

16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 row = 1 while row <= 5 : print("*" * row) row += 1 print()

1 2 3 4 5 6 7 8 9 row = 1 while row <= 9 : col = 1 while col <= row: print("%d * %d = %d" % (col, row, col * row ), end = "\t" ) col += 1 row += 1 print("" )

1 * 1 = 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 def multiple_table () : row = 1 while row <= 9 : col = 1 while col <= row: print("%d * %d = %d" % (col, row, col * row ), end = "\t" ) col += 1 row += 1 print("" ) multiple_table()

1 * 1 = 1

1 2 3 4 5 6 def sum_2_num (num1,num2) : result = num1 + num2 print("%d + %d = %d" % (num1,num2,result)) sum_2_num(50 ,20 )

50 + 20 = 70

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 lname_list = []

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 info_tuple = ("zhangsan" ,18 ) single_tuple = (5 ) type(single_tuple) single_tuple = (5 ,) type(single_tuple)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 xiaoming = { "name" : "小明" , "age" : 18 , "gender" : True , "height" : 1.75 , "weight" : 75.6 , } print(xiaoming) print(xiaoming["name" ]) xiaoming["age" ] = 10 xiaoming.pop("age" ) zidian = {"key" : "value" } zidian.update(xiaoming) print(zidian) zidian.clear() print(zidian) for k in xiaoming: print("%s - %s" % (k, xiaoming[k]))

{‘name’: ‘小明’, ‘age’: 18, ‘gender’: True, ‘height’: 1.75, ‘weight’: 75.6}

10

{‘key’: ‘value’, ‘name’: ‘小明’, ‘gender’: True, ‘height’: 1.75, ‘weight’: 75.6}

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 str1 = "hello python" print(str1[0 ]) for k in str1: print(k) print(len(str1)) print(str1.count("o" )) print(str1.index("o" ))

h

p

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 num_str = "0123456789" num_str[2 :6 ] num_str[2 :] num_str[:6 ] num_str[:] num_str[::2 ] num_str[1 ::2 ] num_str[2 :-1 ] num_str[-1 ::-1 ] num_str[::-1 ]

1 2 3 4 5 6 7 8 a = 6 b = 100 a,b = (b,a) print(a) print(b)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 num_list = [7 , 5 , 4 , 9 ] num_list.sort() print(num_list) num_list.sort(reverse=True ) print(num_list)

case:

1 2 3 4 5 6 7 def demo (num, *nums, **numss) : print(num) print(nums) print(numss)

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 run(1 ,2 ,3 ) def run (a,*args) : print(a) print(args) print("对args拆包" ) print(*args) print("将未拆包的数据传给run1" ) run1(args) print("将拆包后的数据传给run1" ) run1(*args) def run1 (*args) : print("输出元组" ) print(args) print("对元组进行拆包" ) print(*args)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 def run (**kwargs) : print(kwargs) print("对kwargs拆包" ) run1(**kwargs) def run1 (a,b) : print(a,b) run(a=1 ,b=2 )

{‘a’: 1, ‘b’: 2}

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 """ __init__方法是专门用来定义一个类具有哪些属性的 """ class Cat : def __init__ (self, new_name) : print("初始化" ) self.name = new_name def eat (self) : print("%s 爱吃鱼" % self.name) def __del__ (self) : print("%s 我去了" % self.name) def __str__ (self) : return "我是小猫 %s" % self.name tom = Cat("TomDemo" ) print(tom.name) tom.eat() print(tom) """ 身份运算符 is is是判断两个标示符是不是引用同一个对象 is not is not 是判断两个表示服是不是引用不用对象 is 与 == 的区别 is用于判断两个变量引用对象是否为同一个 ==用于判断引用变量的值是否相等 """

初始化

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 class Animal : def eat (self) : print("吃" ) def drink (self) : print("喝" ) def run (self) : print("跑" ) def sleep (self) : print("睡" ) wangcai = Animal() wangcai.eat() wangcai.drink() wangcai.run() wangcai.sleep() class Dog (Animal) : def bark (self) : print("汪汪叫" ) wangwang = Dog() wangwang.eat() wangwang.drink() wangwang.run() wangwang.sleep() wangwang.bark() class XiaoTianQuan (Dog) : def fly (self) : print("我会飞" ) def bark (self) : print("我是啸天犬" ) super().bark() """ Dog.bark(self) """ print("aafsdwaerwgybds" ) xtq = XiaoTianQuan() xtq.bark()

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 class A : def __init__ (self) : self.num1 = 100 self.__num2 = 200 def __test (self) : print("私有方法 %d %d" % (self.num1, self.__num2)) class B (A) : def demo (self) : print("访问父类的私有属性 %d" % self.__num2) b = B() print(b) """ 在外界不能直接访问对象的私有属性,调用方法 print(b.__num2) b.__test() """ print(b.num1) b.demo()

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 class C : def test (self) : print("test 方法" ) class D : def demo (self) : print("demo 方法" ) class E (C, D) : pass e = E() e.test() e.demo() """ python中多继承两个父类出现相同的方法 属性名的时候 使用MRO选择执行顺序的 """ print(E.__mro__) """ 新式类 以Object为基类的对象 旧式类 不以Object为基类的对象 两者在多继承时 会影响到方法的搜索顺序 """

test 方法